”喪服の選び方と着こなしマナーの喪服の基本ルール”

1. 色について

喪服の「黒」は、故人への敬意を示すために最も適切とされています。ただし、黒い服でも注意すべきポイントがあります。

黒の選び方

- 色味の統一: 喪服の黒は、特に深い黒(礼服用)であることが重要です。日常的な黒スーツやワンピースは、場合によっては色味が薄く見えることがあり、他の参列者と比べて目立つ可能性があります。

- 他の色の使用: 喪服には基本的に黒のみを用い、アクセントとしても他の色(白やグレーを含む)を使うことは避けます。

柄について

- 完全な無地: 無地が最も適しており、ストライプやチェックなどの柄物は控えます。

- 生地の質感: 光沢の強い素材は避け、マットな質感の生地が望ましいです。

2. シンプルさについて

お葬式の場では、華やかさや個性を表現することを避け、故人を悼む気持ちを服装で示す必要があります。

装飾やデザインの注意点

- 派手なデザイン: フリル、レース、大胆なカット、派手なボタンやファスナーなどは避ける。

- シルエット: 体にフィットしすぎるデザインや極端に広がるスカートなども控え、全体的に控えめで上品なシルエットを選ぶ。

- ラインストーンや金属装飾: ボタンや飾りにキラキラした素材や金属の装飾が入っているものは避ける。

アクセサリーの控えめさ

- ネックレス: パールの一連が基本。二連やカラフルなアクセサリーは不適切。

- イヤリングやピアス: 小ぶりでシンプルなものが良い。派手なデザインや長いものは避ける。

- バッグ: 黒のフォーマルバッグで、装飾の少ないものを選ぶ。

靴と小物

- 靴: 黒のパンプスで、装飾が少なくヒールが高すぎないもの。サンダルやミュールはNG。

- ストッキング: 黒の無地のものを着用。柄入りやタイツは避ける。

喪服の背景とマナーの意義

喪服は、故人への追悼と遺族への配慮を表現するための服装です。そのため、「派手でないこと」「目立たないこと」が重要な基準になります。また、喪服の色やデザインが適切でないと、遺族や他の参列者に対して不快感を与える可能性があります。

こうしたルールを守ることで、故人への敬意を示すだけでなく、遺族や参列者同士が安心して厳粛な場に集中できる雰囲気を作ることができます。

男女の服装マナー

喪服の基本ルール 詳細解説

1. 色: 黒を基調とした服装が基本

喪服における「黒」は、単なる色の選択以上に、深い意味を持つ文化的・宗教的な象徴です。悲しみや敬意、そして周囲との調和を示す重要な要素です。

- 黒の深さ: 喪服専用の「礼服用の黒」は、一般的なビジネススーツの黒よりも深く、濃い色です。一般の黒スーツでは、ほかの参列者の喪服と比較した際に色が薄く見えることがあります。これが場合によっては失礼と受け取られることもあります。

- 光沢の抑制: 礼服やスーツの素材には、光沢を控えたマットな質感が適しています。光沢が強いと華やかな印象を与え、厳粛な場に不適切とされます。

- 柄の禁止: 喪服では、無地のものが基本です。ストライプやチェック、模様の入ったデザインは、目立つため避けるべきです。

- アクセントカラーのNG: 黒以外の色(白やグレーなど)をアクセントとして使うことも避けます。たとえば、白いステッチや派手なボタンなども不適切です。

2. シンプルさ: 派手なデザインや装飾を避ける

喪服は、厳粛な場にふさわしい「控えめさ」が求められます。デザインや装飾は慎重に選ぶ必要があります。

- 装飾を控えるポイント:

- ボタンやジッパー: 目立つ金属のボタンやジッパーが使用されたデザインは避けます。

- 飾り布やフリル: 華やかさを強調するフリルや装飾布は、喪服にはふさわしくありません。

- 刺繍やレース: 派手な刺繍や目立つレースも控えましょう。

- シルエット: 喪服のシルエットは、ゆとりを持たせながらも体のラインを崩さない程度に仕立てられることが理想的です。特に女性の服装では、タイトすぎるデザインや、極端に広がるスカートなどは控えます。

- 露出: 女性の場合、肩や腕、脚などの露出が多いデザインは避けましょう。膝が隠れる丈のスカートや七分袖以上のデザインが基本です。

男性用喪服の詳細

スーツの選び方

- 喪服としての黒い礼服を用意するのがベストです。礼服がない場合は、黒の無地スーツを代用できますが、色味が薄い場合は注意が必要です。

- ビジネススーツやカジュアルスーツ(例えばグレーやネイビー)は避けます。

ネクタイ

- 黒の無地で、光沢が控えめなものを選びます。

- ネクタイピンは付けず、シンプルにすることがマナーです。

靴と小物

- 靴: 黒い革靴が基本で、デザインはできるだけシンプルに。光沢の控えめなものが望ましいです。スニーカーやブーツは避けましょう。

- 靴下: 黒い無地を選びます。柄物やカラフルなものは厳禁です。

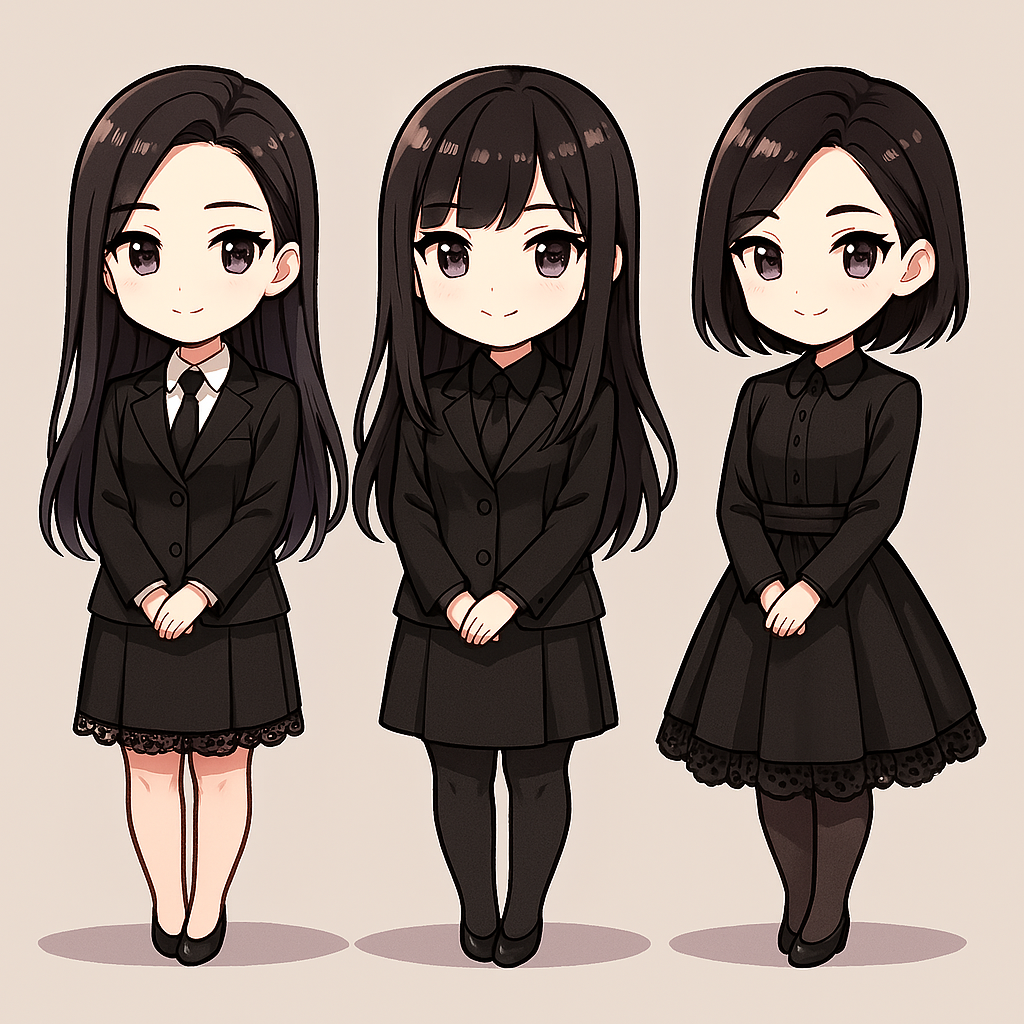

女性用喪服の詳細

ワンピースまたはスーツ

- ワンピースは膝丈で、袖は長袖または七分袖が基本です。

- スーツの場合、スカートスーツまたはパンツスーツが選択肢ですが、よりフォーマルな場ではスカートスーツが一般的です。

素材と質感

- 光沢を抑えたウールやポリエステルのマットな素材が適しています。

- シフォンなどの薄手の素材は避けるべきです。

アクセサリー

- パールの一連ネックレスが喪服の定番アクセサリーです。二連以上やカラフルなアクセサリーは不適切です。

- 小さなパールのイヤリングやピアスも許容されますが、派手なデザインは避けてください。

靴とストッキング

- 靴: 黒のパンプスが基本です。ヒールの高さは3~5cm程度が理想的で、低すぎるフラットシューズや高すぎるピンヒールは避けましょう。

- ストッキング: 黒の無地ストッキングが基本です。肌色や柄物、厚手のタイツは控えます。

服装におけるその他の注意点

カバン

- 黒のフォーマルバッグを選び、光沢や装飾の少ないものにしましょう。

- サイズは小さめが基本です。トートバッグやカジュアルなバッグは避けます。

香り

- 香水やコロンは控えめにするか、使用しないのが望ましいです。香りが強いと、周囲に不快感を与える可能性があります。

季節に応じた工夫

- 冬: 黒のコートやショールを着用。寒いからといって派手なマフラーや手袋を使わないように注意しましょう。

- 夏: 薄手の素材でも黒を基調とし、半袖やノースリーブを避けて慎ましさを保つことが大切です。

子供の服装

子どもの服装の基本ルール

お葬式は子どもにとっても大切な場であり、大人と同じく故人への敬意やマナーを服装で示す必要があります。ただし、子どもは成長が早く、専用の喪服を用意するのが難しいこともあるため、柔軟な対応が求められます。

1. 色: 黒または紺色を基調としたフォーマルな服装

子どもの服装でも、黒や紺といった落ち着いた色を基調とします。以下の点に注意しましょう。

- 適切な色: 黒が最も正式とされていますが、紺やダークグレーも許容される場合があります。特に小さい子どもや学生の場合は、必ずしも「完全な黒」でなくても大丈夫な場合が多いです。

- 明るい色は避ける: 白やパステルカラー、派手な色は控えましょう。

2. デザイン: シンプルなものが基本

子ども向けのフォーマルウェアは、大人と同様にシンプルで落ち着いたデザインが求められます。

- ワンピース: 女の子の場合、黒や紺のワンピースが基本です。袖は短すぎないものを選び、膝丈以上の長さが望ましいです。フリルやリボンは控えめで、装飾が少ないものを選びます。

- スーツ: 男の子の場合、黒や紺のスーツやブレザーが最適です。派手なデザインやチェック柄などは避けます。

- シャツやブラウス: 無地の白いシャツやブラウスを選びます。柄物やレースの多いデザインは避け、シンプルなものを着せましょう。

3. 学生や制服がある場合

学校の制服がある場合、それを着用することが最も適切であり無難な選択です。制服はそのままで正式な場にふさわしいデザインが多いため、特に中高生にとっては喪服代わりとして広く受け入れられています。

- 制服のアレンジ: 学校指定の制服が派手でない限り、ネクタイやリボンを控えめに整えれば問題ありません。

- 注意点: 制服が明るい色(例えばクリーム色や淡いグレー)の場合は、上に黒や紺のジャケットを羽織るとよいでしょう。

4. 靴や小物

子どもの靴や小物もフォーマルさを意識します。

- 靴: 黒のローファーやパンプスが基本です。スニーカーや派手な靴は避けましょう。光沢が控えめで、シンプルなデザインが適しています。

- 靴下: 黒または白の無地を選びます。柄物やカラフルな靴下は控えます。

- バッグ: 子どもが持つ場合は、派手すぎない黒や紺のシンプルなデザインが適切です。

5. 季節に応じた配慮

- 寒い季節: 黒や紺のコート、ジャケット、ショールを着せましょう。子どもが寒さを感じないように配慮しつつも、明るい色の防寒具は避けます。

- 暑い季節: 薄手の素材を選びますが、ノースリーブや短パンなど露出の多い服装は避けましょう。

6. 幼児や乳児の場合

小さな子どもや赤ちゃんの場合は、必ずしも完全な喪服を求められないことが一般的です。

- 色の選択: 白や黒、紺色を基調とした服で十分です。

- デザイン: Tシャツやズボンなど、できるだけシンプルなものを選びます。キャラクター柄や派手なデザインは避けましょう。

- 防寒具: 明るい色のベビー服が防寒のため必要な場合、上から黒いブランケットやショールをかけるなどの工夫をしましょう。

7. アクセサリーや髪型

髪型: 女の子の場合、髪は整える程度で十分です。派手なヘアアクセサリーやカラフルなゴムは避け、黒や紺の控えめなヘアゴムを使うと良いでしょう。

アクセサリー: 子どもにアクセサリーをつける必要はありません。特に派手なものは避けるべきです。

季節の服

寒い季節の場合

寒い季節は防寒が必要ですが、お葬式の場にふさわしい服装やマナーを守ることも重要です。

1. 黒のコートやジャケット

- 色: コートやジャケットも黒を基調としたものを選びましょう。ダークグレーや紺も許容される場合がありますが、できるだけ黒が望ましいです。

- デザイン: シンプルなデザインで装飾の少ないものが基本です。金属のボタンやファーの装飾がついたものは避けましょう。

- 生地: ウールやポリエステルなど、防寒性がありながらもフォーマルな雰囲気を保てる素材が最適です。

2. 会場内でのマナー

- コートを脱ぐタイミング: 会場内に入る際は、黒のコートであっても必ず脱ぎます。脱がないと「訪問先の家で帽子やコートを着たまま挨拶する」ような無礼にあたります。

- 脱ぎ方: 会場に入る前にスムーズに脱げるよう、ボタンを外した状態で会場に向かうとよいでしょう。

- コートの置き場: 会場によってクロークが用意されている場合があります。ない場合は椅子の背もたれに掛けるなど、邪魔にならないように工夫してください。

3. インナーや重ね着

- 防寒のため、黒いセーターやカーディガンをスーツやワンピースの下に重ね着してもOK。ただし、会場内では暑くなりすぎないよう調整しましょう。

- インナーはヒートテックや薄手の防寒下着を活用すると、服装に影響を与えず防寒できます。

4. 手袋やマフラー

- 手袋: 黒やダークグレーのシンプルなデザインのものを選びます。明るい色や派手な柄物は避けてください。

- マフラーやショール: 黒または濃い色のマフラーやショールを選び、会場に入る際は外します。毛足の長いファーや派手な柄は避けましょう。

5. 靴

- 冬場の積雪や雨天時には、防寒や防水機能を備えた黒い靴を選ぶことも可能です。ただし、スニーカーやブーツのようにカジュアルすぎるデザインは避け、可能であれば靴を履き替えましょう。

暑い季節の場合

暑い季節は、軽装になりがちですが、露出を控えた服装が基本です。厳粛な場であることを忘れず、工夫をしましょう。

1. 薄手の素材を選ぶ

- 素材: 通気性の良い薄手のウールやポリエステル素材がおすすめです。リネンやコットンも涼しいですが、フォーマルさが損なわれる場合があるので注意が必要です。

- 裏地: 裏地がないスーツやワンピースは涼しく、暑い季節に適しています。

2. 半袖のシャツやブラウス

- 男性: 半袖の白いワイシャツを着用してもOK。ただし、ジャケットを着るのがマナーですので、シャツ一枚で参列するのは避けてください。

- 女性: 半袖や七分袖のブラウスを選ぶと良いですが、肩が完全に隠れるデザインが必要です。ノースリーブは避けてください。

3. ストッキングや靴の選び方

- 女性のストッキング: 暑い季節でも黒のストッキングを着用するのが基本です。素足や肌色のストッキングは避けましょう。

- 靴: 通気性の良いデザインを選びますが、露出の多いサンダルやミュールは不適切です。

4. 暑さ対策の工夫

- インナー: 通気性や吸湿性の高いインナーを選び、汗を吸収して服にシミができるのを防ぎましょう。

- 扇子やハンカチ: 黒やシンプルなデザインの扇子を携帯し、必要に応じて使用します。ただし、目立つ色やキャラクター柄は避けます。

- 汗対策: 制汗剤や汗取りパッドを使用し、清潔感を保つよう心がけます。

5. ジャケットの着脱

- 会場に到着するまではジャケットを着用するのがマナーですが、非常に暑い場合は会場に着いてから脱ぐことも許容される場合があります。

- ジャケットを脱ぐ場合でも、きちんとしたシャツやブラウスで清潔感を保つようにしましょう。

季節ごとの共通ポイント

防寒や暑さ対策を行いつつも、マナーや見た目の整合性を保つ工夫が大切です。

季節に関係なく、装いは厳粛さと故人への敬意を示すためのものです。派手な色やデザインは避け、黒を基調にまとめることが基本です。

注意点

1. 派手な色や柄: 絶対に避けるべき要素

お葬式は、故人を偲び、遺族への敬意を示す厳粛な場です。そのため、目立つ色や柄を含む服装は適切ではありません。

色の選び方

- 基本は黒: お葬式の正式な場では黒が基本です。黒以外の色はできるだけ避けましょう。

- 他の許容される色: 紺やダークグレーは場合によって許容されることがありますが、あくまで黒が推奨されます。

- NGの色: 赤、ピンク、黄、緑、白など、明るく華やかな色は避けてください。特に赤は祝いの色として捉えられる場合が多く、不適切です。

柄の選び方

- 無地が基本: 喪服には柄が入らないものが最適です。無地のシンプルな服装を心がけましょう。

- ストライプやチェック: 派手な模様や視覚的に目立つ柄はNGです。微細な柄であっても、正式な場には不向きです。

デザインの注意

- フリル、レース、刺繍などのデザインが多い服装は、華やかさを強調するため不適切です。

- 光沢の強い生地(サテンやラメなど)も控えましょう。

2. アクセサリー: 控えめでシンプルに

アクセサリーは、厳粛な場であるお葬式では最小限にすることがマナーです。必要以上に目立たないものを選びましょう。

アクセサリーの許容範囲

- パールのネックレス: 一連のパールのネックレスは、お葬式で唯一許されるアクセサリーとされています。二連以上は「重なる」というイメージから、不幸が重なるとされ、避けた方が良いです。

- イヤリングやピアス: 小さくシンプルなデザインのものが適切です。派手なデザインや揺れるタイプのイヤリングは避けましょう。

- 結婚指輪: 着用していても問題ありませんが、宝石が大きい場合は外した方が無難です。

避けるべきアクセサリー

- 派手なもの: カラフルなアクセサリーや宝石が多く使われたデザインは不適切です。

- キラキラ光る素材: ゴールドやシルバー、ラインストーンなど光を反射する素材は避けましょう。

- 大きすぎるデザイン: ブレスレットや大ぶりのネックレス、装飾性の高い時計は控えます。

髪飾り

- 女性の場合、黒や紺色のシンプルなヘアゴムやヘアピンを使用します。リボンや装飾のあるものは避けてください。

3. 香り: 香水やコロンの控え方

お葬式の場では、香りにも注意が必要です。故人を偲ぶ厳粛な雰囲気の中で、強い香りは場違いに感じられ、不快感を与えることがあります。

香水やコロンの使用

- 控えるか使用しない: 基本的に香水やコロンは使用しない方が無難です。

- 軽い香りであれば許容: 使用する場合でも、無香料に近い程度のものや、ほのかに香る程度の控えめなものを選びましょう。

避けるべき香り

- 強い香り: 甘さの強い香水や、スパイシーな香りは不適切です。

- 重い香り: ムスク系やオリエンタル系の濃厚な香りも避けてください。

柔軟剤やヘアケア製品の香り

- 衣服の柔軟剤やヘアケア製品にも香りが強いものがあります。参列する際は無香料や控えめな香りのものを選ぶようにしましょう。

清潔感を優先

香りを身に纏うよりも、清潔感を重視した身だしなみを心掛けることが大切です。例えば、制汗剤や汗取りシートを活用して、香りに頼らず爽やかさを保つ方法を選びましょう。

喪服の選び方と着こなしマナーのまとめ: 注意すべきポイントを守る意義

いかがだったでしょうか!? これらの注意点はすべて、故人への敬意や遺族、参列者への配慮を示すためのものです。お葬式では派手さや個性を抑え、厳粛な雰囲気を保つ服装や身だしなみが求められます。

マナーを守り、故人を尊いましょう。

⭐️おすすめブログ