はじめに|なぜ「死」を考えるのか?

私たちは誰もが「いつか死ぬ」と分かっています。

けれど、普段の生活の中で「死とは何か?」と立ち止まって考えることは少ないですよね。

しかし、大切な人の葬儀に参列したとき、終活を考え始めたとき、ふと「死生観」に向き合う瞬間が訪れます。

この「死をどう捉えるか」という問いは、昔から哲学者や宗教が真剣に考えてきたテーマでした。

本記事では、

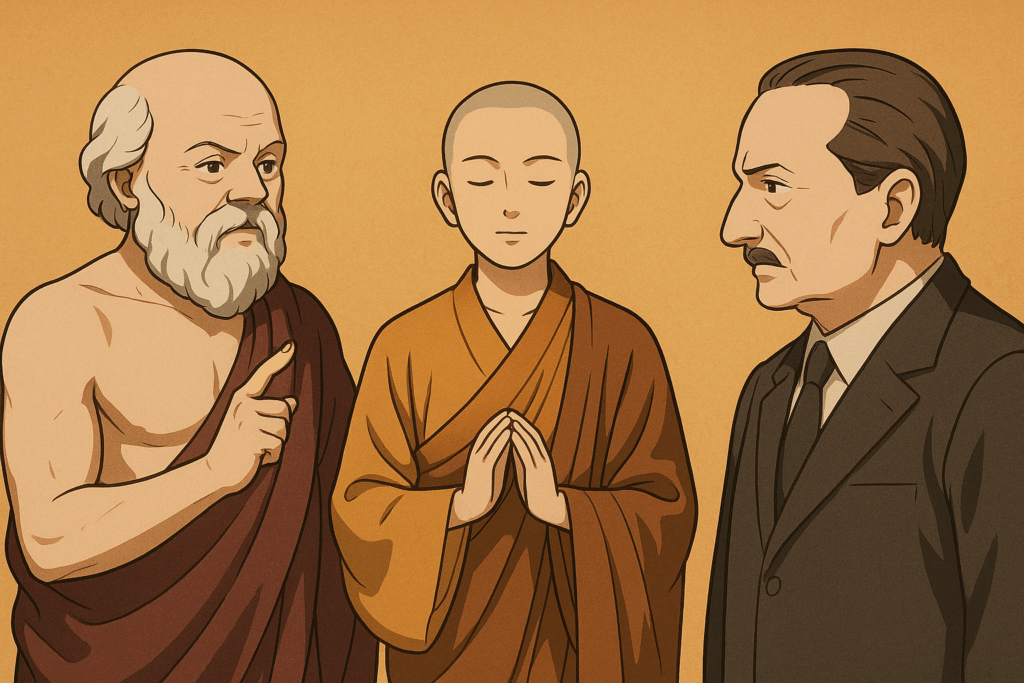

- 古代ギリシャの哲学者 ソクラテス

- 20世紀ドイツの哲学者 ハイデガー

- 東洋の智慧である 仏教

この3つの視点から「死とは何か?」を分かりやすく解説し、現代の私たちがどう生き、どう人を見送るかのヒントを探ります。

ソクラテスの死生観|「死を恐れる理由はない」

紀元前の哲学者ソクラテスは、死刑判決を受けても動じませんでした。

彼が残した有名な言葉があります。

「死とは、深い眠りのようなものかもしれない。

あるいは、魂が別の世界へ旅立つことかもしれない。」

ソクラテスにとって、死は「無」か「魂の移行」か、そのどちらか。

どちらにせよ恐れる必要はない、と考えました。

つまり、死を怖がりすぎず、未知として受け入れる心構えが大切だと教えてくれるのです。

ハイデガーの死生観|「人は死に向かって生きる存在」

20世紀ドイツの哲学者ハイデガーは、人間を 「死に向かう存在(Sein zum Tode)」 と呼びました。

人は必ず死ぬからこそ、今を本気で生きられる。

もし死がなければ、「今日を大切にしよう」とは思えないのではないでしょうか。

旅行の最終日に「残りわずかだから楽しもう」と思うように、人生も有限だからこそ輝きます。

ハイデガーの言葉は、

「死を意識することで、より豊かに生きられる」

というシンプルで力強いメッセージです。

「真如苑の実態と注意点|勧誘・教義・金銭トラブルを徹底検証」

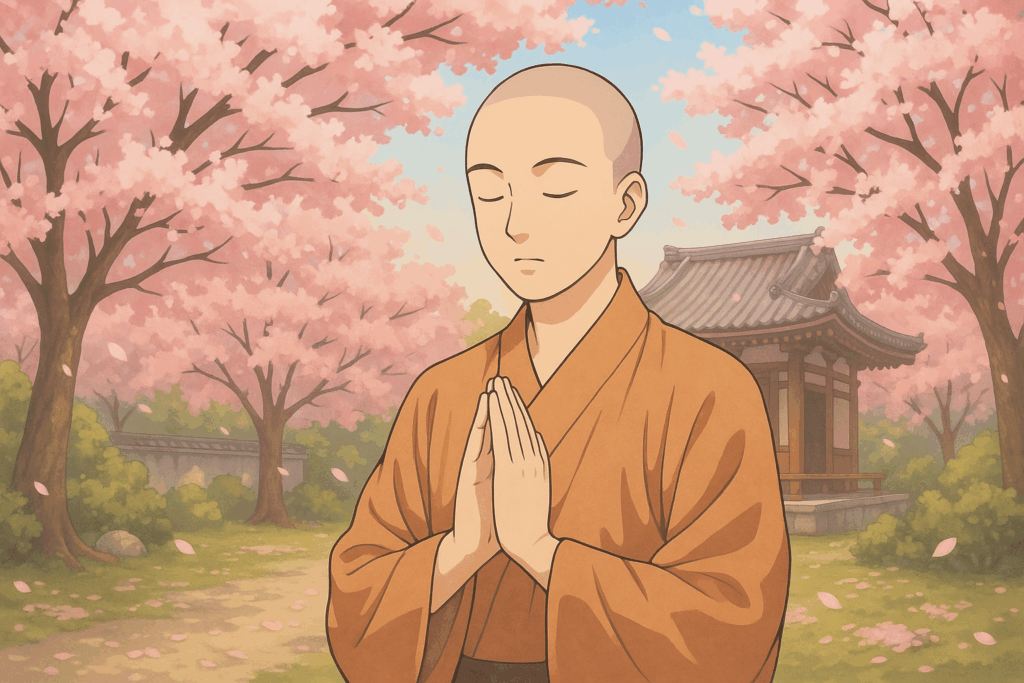

仏教の死生観|「無常を受け入れ、感謝して生きる」

仏教では「すべては移り変わる」と説きます。

これを 無常 と呼びます。

桜が散るように、人も生まれ、やがて死ぬ。

それは避けられない自然の流れです。

また仏教では、死は「終わり」ではなく「因果のつながりの一部」と捉えます。

輪廻転生や涅槃の思想にあるように、命は流れの中で続いていくのです。

そこから学べるのは、

「死を拒絶するのではなく、自然の一部として受け入れる心」。

それは執着を手放し、日々を感謝して生きることにつながります。

3つの視点の共通点|死を考えることは生を深めること

ソクラテス・ハイデガー・仏教。

それぞれの「死」の見方は違いますが、共通していることがあります。

- ソクラテス → 死を恐れず受け入れる

- ハイデガー → 死を意識して今を生きる

- 仏教 → 死を無常として受け入れ、感謝する

つまり、死を見つめることは「どう生きるか」を考えることなのです。

葬儀・終活と死生観のつながり

死をどう捉えるかは、葬儀や終活にも大きな影響を与えます。

- 死を恐れずに受け入れる姿勢は、

→ 終活で冷静に準備を進める力になります。 - 死を意識して今を生きる姿勢は、

→ 大切な人との時間を後悔なく過ごすきっかけになります。 - 無常を受け入れる姿勢は、

→ 葬儀で「悲しみ」だけでなく「感謝」を持って送り出す心につながります。

葬儀は単なる儀式ではなく、死を見つめ、生を考える場でもあるのです。

創価学会・顕正会・統一教会…有名宗教団体のお布施・年間支出はいくら?

まとめ|「死とは何か?」から「どう生きるか」へ

「死とは何か?」という問いに、正解はありません。

けれど、ソクラテス、ハイデガー、仏教の死生観から学ぶことで、死を恐れる気持ちが和らぎ、人生をより大切にできるようになります。

死を考えることは、決して暗いことではありません。

むしろ、今をどう生きるかを見つけるきっかけになるのです。

終活や葬儀の準備を考えるとき、哲学や宗教の知恵をヒントにしてみてはいかがでしょうか。