【はじめに】

葬儀の場で、ニュースキンのビジネス募収を受けた——そんな信じ難いトラブルが実際に起きています。 そこには、単なるマナー違反上に、宗教的要素とマルチ商法が縁絡する危険性が隠れていました。 今回は、ニュースキンと、その本担地であるユタ州のモルモン教との関係にも繰り込みながら、葬儀場で見えたマルチ商法と宗教の危うい交差点を紹介します。

【第1章:実際にあった葬儀トラブル:ニュースキン募収の現場】

葬儀という「最も物語りや急な場」で、マナー違反を起こすようなマルチ募収。実際に起きた三つの例を紹介します。

(1)会場で「サプリメントで元気を」

最初に起きたのは、有名企業の結構大きな葬儀。 お揺るるような悲しみの流れの中、一人の友人が「よかったら、元気が出るサプリメントを試してみない?」と声をかけた。

(2)採算後のトーク「安心は買えます」

記念抽選の後、挨拶の合間に起きた事件。 帰り際に「この製品、心も体もすっきりするよ」と声をかけ、サプリメントパックを手渡される。

(3)援助を補足とする募収のストーリー

一部の場合、「回復のために」「ささやかな援助」を提案するケースも。 「これで人助けもできるし、あなたも救われます」と、宗教的文脈を使いながら商品を推薦する募収。

[PR]

【第2章:なぜ宗教とマルチ商法は交わるのか?】

- 宗教もマルチ商法も、人間の「救われたい」「より良く生きたい」という根源的な欲求に答えようとする点で共通しています。

- 両者は、信頼网絡を基盤とした結束力,成功を約束する言説,失敗を個人の責任とする思考構造(自己責任論)など,構造的にも似た特徴を持っています。

- 特に宗教的コミュニティは、内部での結束力が高く、外部と分離された環境を形成します。このような環境では、全体の流れや空気に反応しやすく、マルチ商法の募収に最適な土壌を提供します。

- この空気感の中で「商売は簡単な勉務」とすり替えられることもあり、直感的に迷わず募収を受け入れる人も現れやすくなります。

四国の葬儀社ランキング特集【口コミ・火葬式・お通夜式で選ぶ】2025年版

【第3章:ニュースキンとモルモン教:互動する価値系】

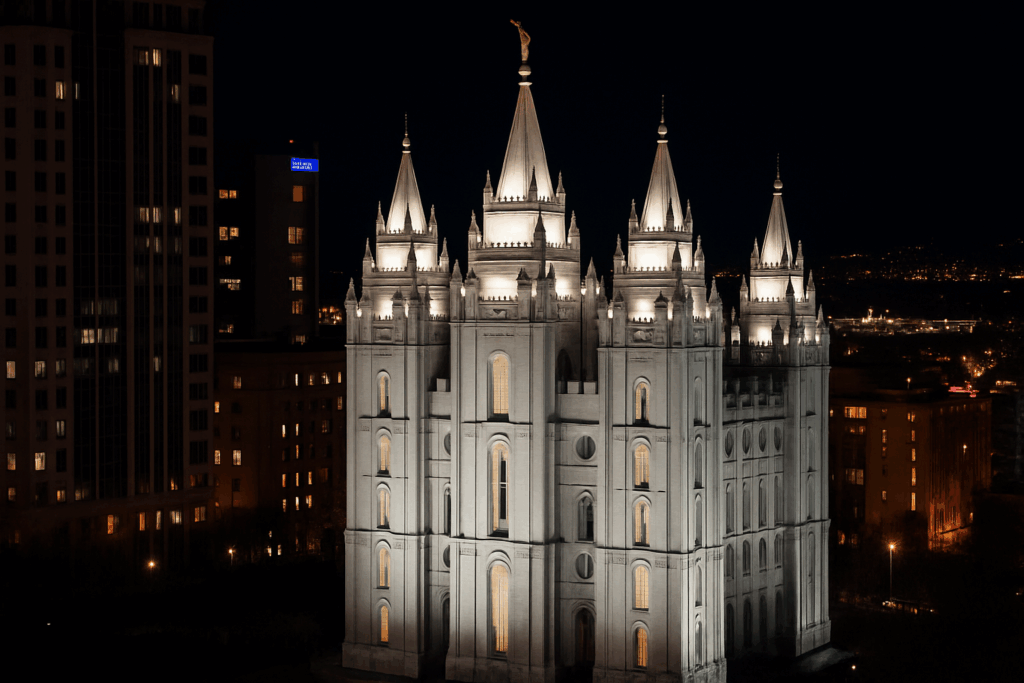

- ニュースキンは1984年、モルモン教の影響力が特に強いアメリカのユタ州プロボにおいて誕生しました。

- モルモン教には「互動保護」や「成功は神による礼賛」といった信念が根底に存在しており、これらの価定系がニュースキンのビジネスモデルに大きな影響を与えました。

- ニュースキンは「優れた人間は優れた商品を選ぶ」「性質の良い生活をすることで神に近づける」といったメッセージを掴み、商売を人助けとして定義しました。

- 日本においても、わずかではあるが、「商売行為は人と社会の救治に繋がる」とする論言で募収が行われる例も確認されています。

- このように、宗教的信念と商業活動が互いに混在しやすい環境が生まれるのです。

[PR]

【第4章:宗教団体はなぜマルチ商法を禁止?許容?】

- 禁止する理由:

- 信仰の純粋性を保ち、宗教の本質を混淵させないため

- 信者同士の関係トラブルを防ぐため,信者全体の結束力を守るため

- 社会信用を保つため,外部に対するイメージダウンを防ぐため

- 許容する団体の特徴:

- 成功を神の恵みとする教義を持つ組織

- 商業活動を信仰実践の一環とみなす思想を持つ

- リーダーへの義務性(カリスマ性)が高い団体

- これらの団体では、商売活動も信仰の一部として活発化されることがあり、商業的成功が宗教的成功と絡められることもあるのです。

宗教勧誘が気になる人へ|関東で“宗教活動が盛んな地域”とは?引っ越し前に知っておきたい4エリア

【まとめ】

ニュースキンのビジネススタイルは、モルモン教的価値観と高い親和性を持ち、共同体結総や互動係を重視する文化が、ネットワークビジネスの拡大に大きく貢献しました。このような背景から、商売活動と宗教的価定系が自然に交わり合う環境が生まれたのです。

そして現在、葬儀という特殊な場所でさえ、感情の緊張や善意を利用して、マルチ商法の募収が行われる危険が明らかになってきています。葬儀の場所は、人々が残された不安や善意で縁を結ぼうとする場所であり、そこを活用した商業行為は大きな違和感を生むだけでなく、それ自体がリスクであることを再認識する必要があります。

これからの社会では、宗教心や善意を利用されないために「信仰と商売を明確に分ける」「意識的にシーンを分別する」といった態度が、さらに深く求められるでしょう。