はじめに|お墓をどうするかは“家族全員”の問題

「お墓をこのまま維持するべきか、それとも墓じまいをすべきか?」

このテーマは、多くの家庭にとって簡単に答えが出ない大きな課題です。費用面だけでなく、家族の絆や伝統、故人への想いといった感情的な要素も深く関わります。

近年では、核家族化・少子化・都市部への人口集中によって、遠方にあるお墓の管理が難しくなるケースが増加。これに伴い、永代供養・樹木葬・散骨・デジタル供養といった新しい供養方法も注目を集めています。

この記事では、

墓じまいをする場合

それぞれのメリット・デメリットや長期費用の比較、そして新しい供養の選択肢まで徹底解説します。

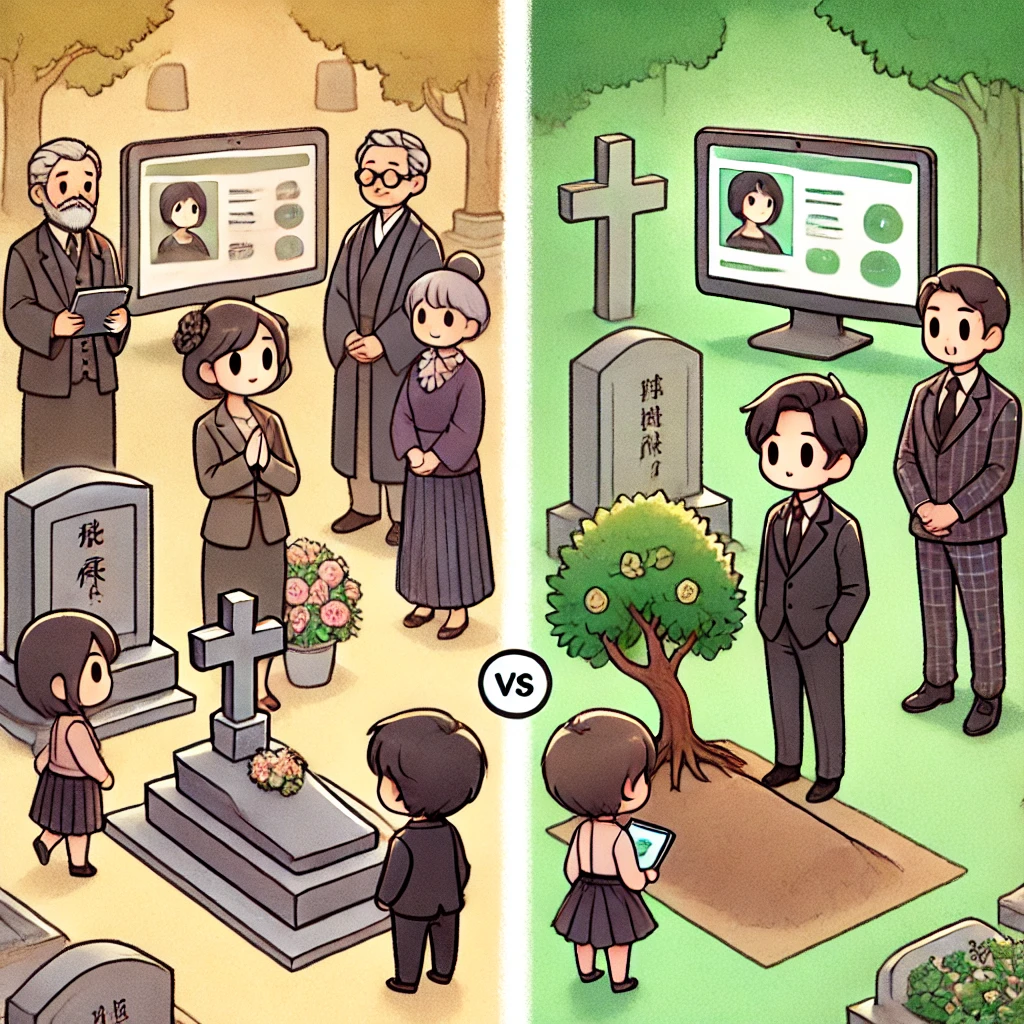

お墓を維持する vs 墓じまい|特徴と費用の違い

| 項目 | お墓を維持する | 墓じまい |

|---|---|---|

| 初期費用 | 0円(既存のお墓) | 10〜30万円(撤去費用)+改葬費用3〜50万円 |

| 年間管理費 | 5,000〜20,000円 | 0円(永代供養の場合) |

| その他費用 | 清掃・交通費 数千円〜数万円 | 新しい供養費用(樹木葬・散骨など) |

| 感謝の伝え方 | 墓参り・お供え物 | 自宅供養・永代供養・自然葬など |

| 長期総額 | 毎年5,000〜3万円 | 初期費用10〜80万円のみ |

【天理教の今と昔】国内外の現状・歴史・広がり・信仰の特徴まで徹底解説!!

お墓を維持する場合のメリット・デメリット

メリット

- お墓参りが家族の再会や交流の場になる

- 墓石に刻まれた名前で家族の歴史を実感

- 地域の伝統・文化とのつながりを保てる

デメリット

- 管理費や交通費が長期的に負担

- 遠方だと清掃・管理が困難

- 後継ぎがいない場合、将来維持が不可能になるリスク

墓じまいを選ぶ場合のメリット・デメリット

メリット

- 維持費・清掃の負担ゼロ

- 新しい供養方法を自由に選べる(樹木葬・散骨など)

- 将来の家族への負担軽減

デメリット

- 初期費用(撤去・改葬費用)が必要

- 「お墓を手放す」心理的な葛藤

- 親族間で意見が割れる可能性

長期費用シミュレーション(5年・10年・40年)

| 年数 | 維持(最小) | 維持(最大) | 墓じまい |

|---|---|---|---|

| 5年 | 25,000円 | 100,000円 | 465,000円 |

| 10年 | 50,000円 | 200,000円 | 465,000円 |

| 20年 | 100,000円 | 400,000円 | 465,000円 |

| 30年 | 150,000円 | 600,000円 | 465,000円 |

| 40年 | 200,000円 | 800,000円 | 465,000円 |

結論:短期的には維持のほうが安いが、40年先まで見ると墓じまいのほうが負担が軽くなるケースも多い。

【PL教の今と昨日】現状・歴史・海外展開・教義の特徴と評価まで徹底解説

新しい供養の選択肢

1. 自宅供養

- 家に仏壇や写真スペースを作り、日常的に故人を偲ぶ

- 初期費用が低く、遠方移動の必要なし

2. デジタル供養

- オンライン上に「仮想墓」や思い出共有スペースを設置

- 場所や時間を問わず供養可能

3. 樹木葬

- 遺骨を木や花の根元に埋葬

- 環境保全と結びついた自然葬スタイル

4. 散骨(海洋・山林)

- 自然へ遺骨を還すシンプルな方法

- 維持費ゼロ、場所に縛られない

まとめ|家族全員で“未来視点”の話し合いを

お墓を維持するか、墓じまいをするかの正解は、家族構成・経済状況・価値観によって異なります。

大切なのは、

- 長期的な費用シミュレーション

- 感情面のケア

- 新しい供養方法の選択肢検討

を同時に行うことです。

後悔のない選択をするために、早めの家族会議をおすすめします。