〜葬儀の現場から伝えたい“心のSOS”のサイン〜

✅ こんな症状、続いていませんか? 心が疲れているサインかも

以下のチェックリストに3つ以上当てはまったら、少し立ち止まって、自分の心と向き合う時間を取ってみてください。『自分は違う』と思っていても、「自分は違う証明」をする為に、最後に記してる他者の判断を聞いてみてください。

- 朝起きるのがつらく、布団から出たくない

- 食欲がなくなった or 食べすぎてしまう

- 頭の中がぼーっとして、集中力が続かない

- 以前好きだったことにも興味が持てない

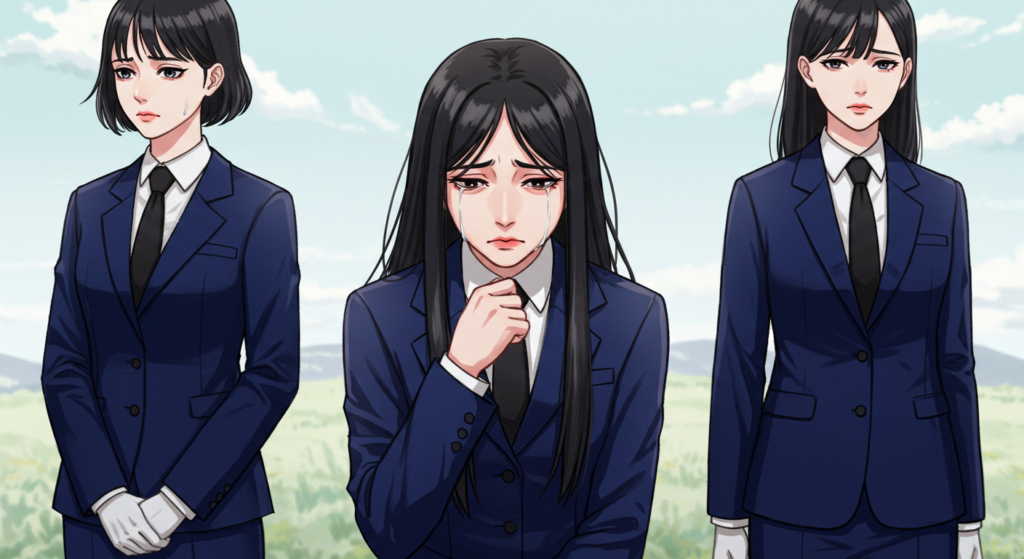

- 突然涙が出る、または感情の起伏が激しい

- 何もしていないのに疲れている

- つい自分を責めてしまう(「自分はダメだ」など)

- SNSやLINEを見るのもしんどくなってきた

- 誰とも話したくない or 逆に人といると疲れる

- 「いなくなりたい」「消えてしまいたい」と考えてしまうことがある

◎このリストは、うつ状態や心のエネルギー低下の初期サインとして知られているものです。

自分では「まだ大丈夫」と思っていても、身体や心は正直にサインを出しています。

心の不調は早めに気づいて、しっかりケアすれば、回復する力があります。

はじめに:新生活のスタートと心の変化

4月、新生活が始まると同時に、多くの人が新しい環境や人間関係に飛び込んでいきます。進学、就職、転勤、引っ越しなど、人生の大きな転機が重なるこの時期は、喜びとともに大きなストレスを感じることもしばしばです。特に、4月に始まってから一生懸命走ってきたあなたにとって、体力や精神のエネルギーは徐々に消耗していきます。

また、ゴールデンウィーク明けに訪れる一瞬の油断が、心に大きな負荷をかけ、うつ病やメンタルヘルスの不調につながるケースも多く見受けられます。実際、葬儀現場に携わる私たちは、日々多くの命の儚さや、人々が抱える深い悲しみを目の当たりにしてきました。そんな経験から、今ここで心のケアやセルフケアの重要性を伝えたいと思います。

この記事では、忙しい新生活の中で見落としがちな心のサインや、何もしたくない日が続くと感じたときの対処法、そして家族や友人、周囲の人々との接し方について具体的なアドバイスを紹介します。あなた自身はもちろん、周りの大切な人たちを守るためのヒントになれば幸いです。

1、『何もしたくない日』が続いたら~心のエネルギー不足のサイン

1-1. 日常の中の「何もしたくない」感覚

朝起きるのがつらい、やる気が出ない、普段楽しんでいた趣味に興味がなくなる……こうした「何もしたくない日」が続くと、心のエネルギーが底を突いている可能性があります。これは、単なる一時的な疲れではなく、うつ病やメンタルヘルスの問題につながる前兆かもしれません。

【具体例】

- 毎朝目覚めても、布団から出るのに苦労する

- 小さな予定や日常のタスクすら億劫に感じる

- 仕事や学業に対する集中力が続かず、効率が低下している

1-2. セルフチェックのポイントと対処法

まずは、自分自身の状態を見つめ直すために、以下のポイントをチェックしてみてください。

- 睡眠の質の変化:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、逆に過眠状態になっている

- 食欲の変動:普段と比べて食欲がなくなった、または逆に過食に走る

- 感情の起伏:理由もなく涙が出たり、イライラしやすくなっている

- 自己否定感の強さ:自分を責める思考が頻繁に浮かび、「どうせ自分なんて」と感じる

【セルフケアの提案】

- 軽い運動:散歩やストレッチなど、体を軽く動かすことで脳内のエンドルフィンが分泌され、気分がリフレッシュされる効果が期待できます。

- 日光浴:毎日5~10分程度、太陽の光を浴びることで体内時計が整い、メンタルヘルスの改善につながります。

- 小さな目標設定:大きな目標ではなく、「今日のうちに一杯の水を飲む」「窓を開けて新鮮な空気を吸う」といった、達成しやすい目標を設定し、自分を褒める習慣をつけましょう。

自分自身を責めず、無理をせず、時には「休むこと=自己ケア」であると受け入れることが、心の負担を軽減する大切な一歩です。

2、家族や友達、周りの人への接し方~見守りとサポートの実践

2-1. 家族への気配り:変化に気づくためのポイント

新生活や環境の変化は、若い世代だけでなく、家族全体に影響を与えます。特に、子供や親、パートナーの心の状態に敏感になることはとても大切です。

例えば、「最近、あの子ちょっと元気ないかも?」と感じたときには、まずは普段の様子をよく観察し、表情や言葉の変化に注意を払いましょう。

【具体的なアクションプラン】

- 聞き役に徹する:相手が話したい時に、しっかりと耳を傾け、共感する姿勢を示す。無理に解決策を提示せず、話を聞くだけでも心は軽くなるものです。

- リラックスできる環境づくり:家の中の雰囲気を和らげるために、リビングや食事の時間を大切にし、家族でのコミュニケーションの時間を増やす。

- プロフェッショナルへの橋渡し:どうしても心の不調が改善されない場合、カウンセラーや心療内科などの専門機関への相談を促す。

2-2. 友達や周りの人へのアプローチ

友達や同僚、知人など、身近な存在の中にも「心が疲れている」サインを感じる人は多くいます。自分だけでなく、周囲の人のケアもまた、コミュニティ全体の健康を守るためには不可欠です。

【具体的なアドバイス】

- 「あなたの気持ち、大切に思っています」と伝える:ストレートな言葉で感謝や思いやりを伝えることは、相手に安心感を与えます。

- 共感の姿勢を持つ:自分も同じような経験があることを話すことで、相手が「一人じゃない」と感じられるようにする。

- 定期的なコミュニケーションの促進:電話やメッセージ、直接会うなどして、普段から「最近どう?」と気軽に声をかける習慣をつける。

また、友達同士で支え合うネットワークや、趣味のサークル、地域のコミュニティに参加することで、孤独感を解消し、メンタルヘルスを守ることが可能です。

3、葬儀現場から見えてくる命の重みと生きる意味

3-1. 葬儀現場で学んだ「命のはかなさ」と「生きる力」

葬儀に携わる仕事は、常に「最後の瞬間」を見届ける責任を伴います。そこで目の当たりにするのは、どんなに苦しんだ人でも、最期は静かに旅立っていく姿です。これは、決して悲観的なメッセージではなく、「生きているからこそ、その価値がある」というメッセージでもあります。

【実例】

- 長年の病気や孤独の中で、最後に家族に「ありがとう」と伝えた方の言葉

- 葬儀を通じて、悔いなく生きることの大切さを再認識したスタッフのエピソード

このような経験を通じて、「生きる力」や「今を大切にする心」が育まれていくのです。

3-2. 自殺予防と心のケアの重要性

うつ病や心の疲れが進むと、自殺という深刻な結果に至る危険性があります。自殺予防の観点からも、早期の心のケアと周囲の支えが必要です。

自分や大切な人が危機的状況に陥る前に、以下のような取り組みが重要です。

- セルフケアの徹底:日常の中での小さな成功体験や、リラックスできる時間を意識的に取り入れる。

- 信頼できる相談窓口の活用:いのちの電話、地域のメンタルヘルス相談窓口、専門カウンセラーなど、どんな時でも頼れる支援機関の情報を事前に把握しておく。

- 社会全体での支援ネットワークの構築:家族、友人、職場、地域コミュニティと連携し、孤立しがちな人々に温かい手を差し伸べる体制作りが求められます。

4:未来へのメッセージ~「生きてくれてありがとう」と言いたくなる日が、きっと来る

4-1. 小さな一歩が未来を変える

どんなに厳しい状況でも、未来には必ず希望があります。たとえ今、何もしたくない日が続いたとしても、必ず心に余裕が戻る瞬間は訪れます。

そのためにも、まずは自分自身に「生きてくれてありがとう」と声をかけることが大切です。小さな成功体験や、日常の中の小さな喜びを見つけることが、心の再生につながります。

【おすすめの実践法】

- 日記を書く:その日あった小さな出来事や感謝の気持ちを記録し、後で振り返ることで、自分の成長や変化に気づく。

- ポジティブな言葉を意識する:「今日は頑張った」「自分を認めよう」という自己肯定感を高める言葉を日々取り入れる。

- 感謝のメッセージを送る:家族や友人に「いつもありがとう」と伝えることで、お互いの心が温かくなる瞬間を大切にする。

4-2. 命の重みを噛みしめながら未来へ進む

葬儀の現場での経験は、私たちに「生きる意味」を問いかけます。亡くなった方々の静かな旅立ちを見届ける中で、改めて命の重みと尊さを感じます。そして、その経験が、私たち自身の生き方を見直す大切なきっかけとなるのです。

最後に、この記事を読んでくださっているあなたに伝えたいのは、どんなに辛い日々が続いても、「生きてくれてありがとう」と自分自身に言える日が、必ず来るということです。

今はただ、ひとつひとつの心のサインに気づき、必要なケアやサポートを受けながら、自分と周りの大切な人たちを守っていきましょう。

本当にしんどい時の「相談先」を紹介

まもろうよ こころ(厚生労働省)

全国どこからでも利用可能なホットラインで、24時間体制で運営されています。

- 特徴:

- 電話一本で、経験豊富なボランティアや専門カウンセラーが対応

- 匿名で相談できるため、誰にも知られずに話を聞いてもらえます

- 注意:地域ごとに番号が異なる場合がありますので、最新の情報は公式サイトなどでご確認ください。

LINE相談 (SNS 厚生労働省)

厚生労働省や各自治体が提供しているLINEを使った相談サービスです。

- 特徴:

- テキスト形式で気軽に相談ができ、忙しい時でもすぐにアクセス可能

- 自分のペースで話せるため、電話だと話しにくい内容も伝えやすい

- 利用方法:

- ご自身の自治体の公式サイトや、厚生労働省のページから案内されるリンクを通じて登録・利用することが一般的です。

心療内科やカウンセリングの利用

心の不調が長引いたり、深刻な場合は、専門機関での診察やカウンセリングを受けることが大切です。

- 心療内科:

- 医師が診断し、必要な治療や薬の処方など、医療面からのサポートを提供

- カウンセリング:

- 専門のカウンセラーが、対話を通じてあなたの心の状態をサポート

- おすすめ:

- 地元の病院やクリニック、または市町村の保健センターで情報を収集し、早めの受診を検討してください。

学校・会社の相談窓口

職場や学校には、精神的な支援を目的とした相談窓口が設置されている場合があります。

- 学校の場合:

- 担任の先生、スクールカウンセラー、または学生相談室が相談先となります

- 職場の場合:

- メンタルヘルス担当部署や人事部、労働組合などが、相談やサポートを行っています

- ポイント:

- プライバシーが守られながら、信頼できる環境で話を聞いてもらえるので、迷わず利用してください

おわりに:未来への一歩と支え合いのメッセージ

この記事では、新生活の忙しさやゴールデンウィーク明けの一瞬の油断が心に与える影響、そして「何もしたくない日」が続くときのセルフケアや家族、友人・周囲の人への具体的な接し方についてご紹介しました。

新生活のストレスや、うつ病・メンタルヘルスの問題は決して軽視できないものです。自分一人で抱え込まず、支え合える環境を整えることが大切です。

また、葬儀の現場での経験を通じて、私たちは「命の尊さ」や「生きる意味」を再認識しています。どんなにつらい時期でも、あなたの存在はかけがえのないものであり、「生きてくれてありがとう」と心から言える日が、必ず訪れると信じています。

ぜひ、この記事を通じて自分自身の心のサインに気づき、必要な時には周囲の支援や専門家の力を借りることをお勧めします。私たち一人ひとりが、支え合いながら前向きに生きるためのヒントとして、このブログが少しでもお役に立てれば幸いです。

おすすめブログ

1、地下鉄サリン事件から30年──葬儀業界が直面した現場の記録と火葬の実態