はじめに

沖縄県の南城市にある斎場御嶽(せーふぁうたき)は、昔からとても神聖な場所とされてきました。今では観光地として知られていますが、昔は国の大事な宗教行事が行われ、死者の世界とも深い関わりがあると考えられていました。この記事では、斎場御嶽を通して沖縄の「死」に対する考え方と、今の葬儀について考えてみます。

斎場御嶽ってどんな場所?

斎場御嶽は、琉球王国の時代に「聞得大君(きこえおおきみ)」という女性の宗教リーダーが就任するための儀式を行った場所です。「せーふぁ」は「とても高い位」、「うたき」は「神聖な場所」という意味があります。岩や洞窟、泉など自然そのものが神様とつながっていると考えられていたのです。

このように、自然の中に神様を感じるという考え方は、建物の中で行う仏教やキリスト教のような宗教とは少し違います。斎場御嶽は、自然と一体となった祈りの場として今も大切にされています。

沖縄の「死」に対する考え方

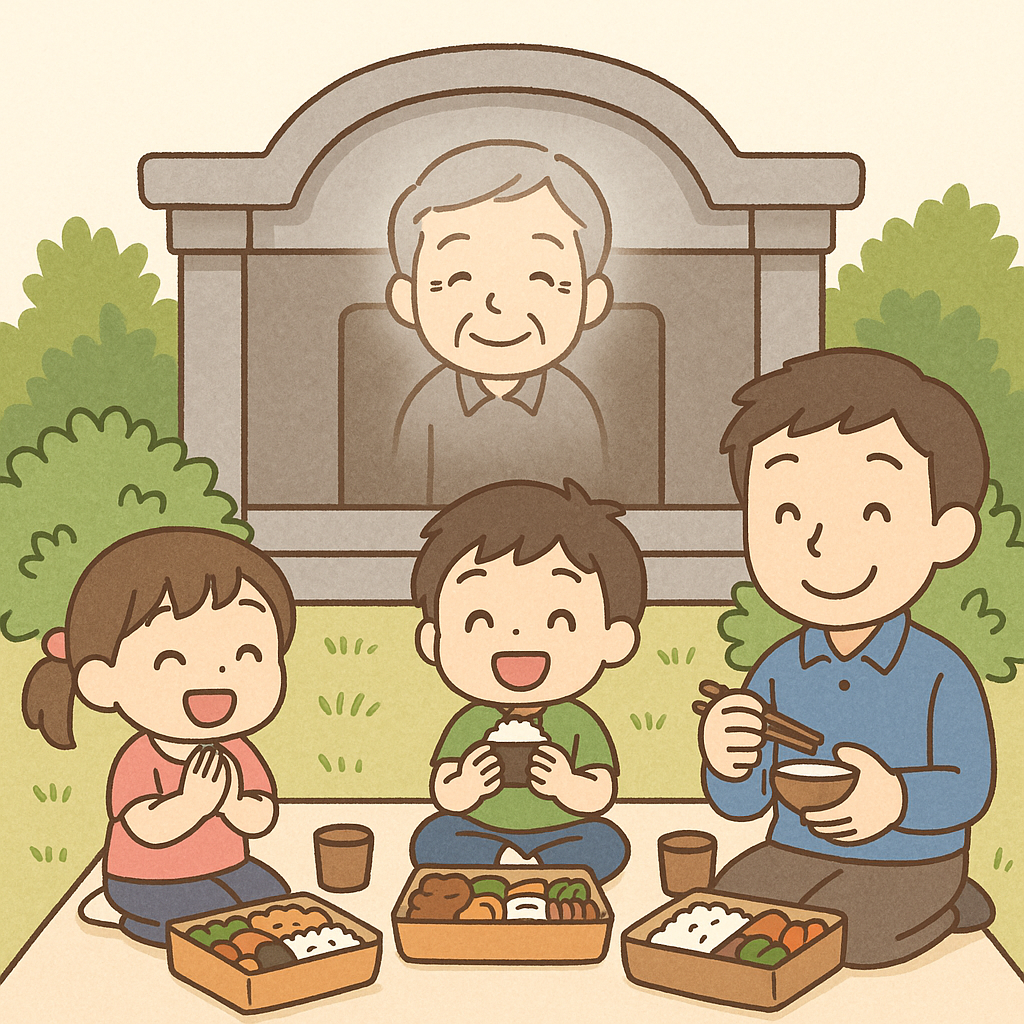

沖縄では、死は「終わり」ではなく「次の世界へ行くこと」と考えられてきました。亡くなった人は「グソー(後生)」という死後の世界に行き、祖先の霊(そせんのれい)となって家族を見守る存在になると信じられています。

その考えがよくわかるのが「門中墓(ムンチュウバカ)」という大きな家族のお墓です。そこには何世代にもわたる祖先の遺骨が一緒に安置され、家族のつながりを大事にしています。

斎場御嶽と死者の関係

今では斎場御嶽は観光地として有名ですが、昔は神様や死者の声を聞くための大切な場所でした。特に聞得大君は、神様からのお告げを受ける役割を持ち、政治にも影響を与えるくらい重要な存在でした。

斎場御嶽には、死者の霊が宿る場所とされる岩や森があり、目には見えない存在と向き合う場所だったのです。

沖縄と本土の葬儀の違い

沖縄の葬儀の文化は、本州などの日本本土とは違う点が多くあります。たとえば、昔は「風葬(ふうそう)」や「洗骨(せんこつ)」という方法で、亡くなった人の体を自然に返していました。

また、初七日(しょなのか)や四十九日(しじゅうくにち)よりも、「清明祭(シーミー)」という家族でお墓に集まり、亡くなった人と一緒にご飯を食べるような儀式が大事にされています。亡くなった人は、もういない存在ではなく、今も近くにいてくれる存在として感じられているのです。

今の葬儀と斎場御嶽が教えてくれること

今の社会では、家族が少なくなったり、都市に住む人が多くなったりして、葬儀が「形だけのもの」になりがちです。でも、斎場御嶽に行くと、「祈る」という気持ちの大切さを思い出させてくれます。

誰かを思いながら、自然と一緒に静かに手を合わせる——それだけで十分な祈りかもしれません。最近注目されている海への散骨や自然葬も、「自然とひとつになる」という考えとつながっていると感じます。

おわりに

斎場御嶽という場所に立つと、「死」は悲しい別れではなく、大きな自然に帰ることなんだと感じられます。今の葬儀が忘れがちな「心をこめる」という気持ちを、沖縄は教えてくれているのかもしれません。

祈りに必要なのは、立派な儀式よりも「心からの思い」。それは、どんなお葬式でも大切にしたいことですね。