今回は「葬儀」について、特に現代日本におけるタブーとマナーをテーマに掘り下げていきます。最近は、家族葬やオンライン葬など、葬儀の形式が多様化しております。

最後まで読んでいただくことで、「故人や遺族に対する敬意を失わないために何を守るべきか」「現代の葬儀マナーはどう変化してきたか」が分かり、もしもの時に役立つ知識を身につけることができるはずです。

1.葬儀に出席する人が、気をつけなくてはいけないタブー

● 言動に関するタブー

まず、参列者として最も気をつけるべきポイントは「遺族や故人への配慮を欠いた言葉」を発しないこと。

- 故人の死因や家族の事情に踏み込む質問

- 「死因は何だったんですか?」

- 「これからどうされるんですか?」

など、プライバシーを詮索するような言動は避けましょう。遺族にとっては大切な人を失った直後であり、答えにくいことが多いです。

- 不謹慎な冗談や軽率な発言

- 葬儀会場では厳粛な雰囲気が基本。冗談や軽口で場を和ませようとする意図があっても、かえって不快感を与えることが少なくありません。

● 行動に関するタブー

- スマートフォンの着信音やSNS投稿

- 葬儀・告別式の最中に着信音が鳴れば、遺族や他の参列者に失礼です。最低限マナーモードか電源OFFにする配慮を。

- 写真や動画を無断で撮影し、SNSにアップするのはトラブルのもと。故人や遺族のプライバシーや感情を考慮しましょう。

- 派手すぎる服装や香水

- 女性なら黒のワンピースやスーツ、男性ならブラックスーツが一般的な「ブラックフォーマル」として定着しています。

- 過度なアクセサリーや華美な柄物、強い香水は厳粛な場にそぐわないため注意が必要です。

2.葬儀社が気をつけなくてはいけないタブー

近年、消費者保護の観点からも葬儀社に対するコンプライアンス意識は高まりつつあります。トラブルが起きやすいポイントを押さえておきましょう。

● 言葉遣い・接客態度のタブー

- デリカシーのない表現

- 「亡くなった」とストレートに言うよりも「ご逝去」「ご永眠」「旅立たれた」といった言葉を用い、遺族の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。

- 「早く決めないと〇〇が大変になりますよ」といった、不安を煽るような言い回しは信頼を損なう原因に。

- 遺族を急かす対応

- 葬儀の段取りは時間との勝負でもありますが、遺族の感情に配慮して、きちんと説明や確認の時間を設けることが大切です。

● 業務やサービス提供のタブー

- 料金の不透明さ・追加料金の説明不足

- 「基本プラン」と謳いながら、後からオプション費用をどんどん請求されると、遺族は戸惑いや不信感を抱きます。

- 最初の段階で、具体的な費用の内訳を示し、追加料金が発生する可能性のある項目を明確に伝えるのが誠意あるやり方です。

- 不要な高額プランの押し売り

- 遺族の悲しみに付け込んで高額商品やプランを勧める行為は、倫理的にもビジネス的にも問題視されます。

- 個人情報の漏洩

- 葬儀社には、故人の経歴や家族構成など、多くの個人情報が集まります。これを外部に漏らすのは絶対に避けなければなりません。

3.トータルで、日本人が気をつけるべき振る舞い・言動

● 相手を思いやる姿勢の徹底

日本では古来、「死」にまつわる話題がタブー視される風潮があります。しかし、葬儀は故人と最後のお別れをする大切な儀式であり、遺族の心情に寄り添うことが何より大切です。

- 過度な干渉を避ける

- 「相続はどうなるの?」など、家族の事情をしつこく聞くのはマナー違反。

- 必要最低限の言動で、悲しみを共有する

- 過剰に沈黙するのではなく、適切なお悔やみやサポートの申し出を行うことも大切です。

● SNS・インターネット時代の配慮

- 情報発信は慎重に

- 写真の投稿先や公開範囲には注意が必要。遺族がSNSで公開してほしくない場合も多々あります。

- 葬儀の様子をリアルタイムで配信しない

- 「オンライン葬儀」などの形式がある場合は、事前に遺族の許可を得て、参加者のみに配信するなど、慎重に取り扱いましょう。

4.かけていい言葉・するべきマナー

● かけていい言葉

- 「この度はご愁傷さまでございます」

- 一般的なお悔やみの言葉。ビジネスシーンでも使われます。

- 「心よりお悔やみ申し上げます」

- より丁寧な表現で、格式のある場にも適しています。

- 「お力になれることがあれば、何でもおっしゃってください」

- 遺族をサポートする気持ちをさりげなく示す言葉。

● するべきマナー

- 受付での挨拶・香典の渡し方

- 受付にいる係の方に一言お悔やみの言葉を添えてから香典を渡します。香典袋の向きを確認し、受付の人から見て正面になるように渡しましょう。

- 静粛さの保ち方

- 携帯電話はマナーモードか電源を切り、会場では会話の声量を落とし、私語を控えめに。

- 時間厳守で行動する

- 通夜や告別式の開始時間に遅刻することは遺族にも迷惑がかかります。少し早めに到着して、落ち着いて参列準備を整えましょう。

5.服装なども含めた、過去から未来へのマナーの変革

ここでは、服装や葬儀の形式がどのように変わってきたのか、そしてこれからどのように変わっていく可能性があるのかを考察します。

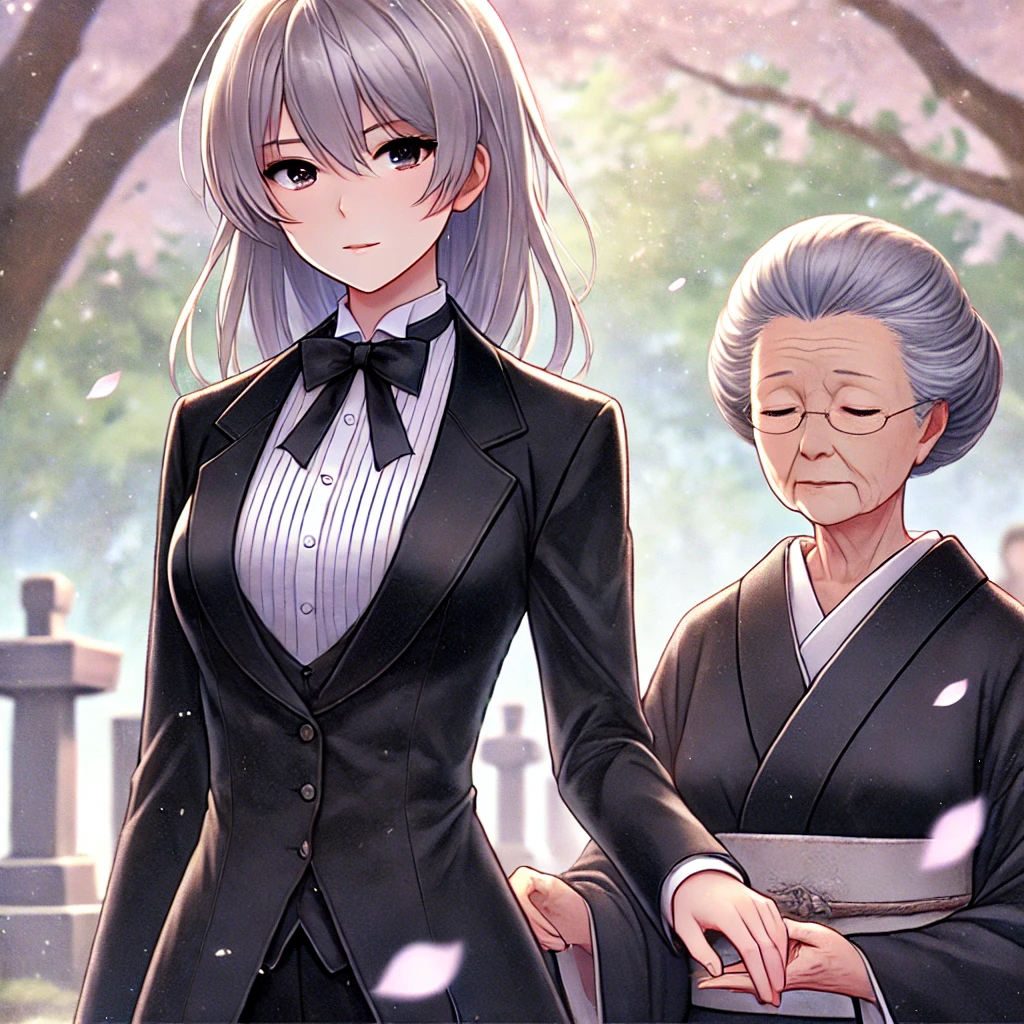

● 過去の葬儀マナーと服装

- 和装が主流だった時代

- 昭和中期までは特に年配の女性が黒い着物、男性が紋付袴などで参列する光景が一般的でした。

- 地域や宗派によって細かな作法があり、香典の金額や包み方なども厳しく決められていたことがあります。

- 地域社会との結びつき

- 昔は隣組や町内会が率先して葬儀を取り仕切ることが多く、集落全体で支え合うのが当たり前でした。

● 現代の葬儀マナーと服装

- ブラックフォーマルの定着

- 男性はブラックスーツ、女性は黒のワンピースやアンサンブルが主流となり、よりシンプルで統一感のある装いになりました。

- 宗派や地域に左右されにくく、全国的に浸透しています。

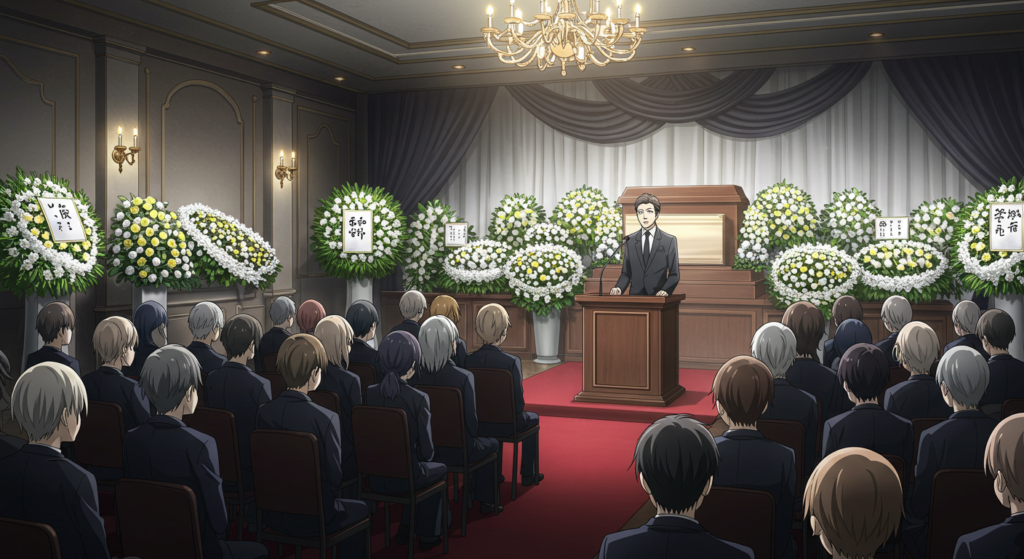

- 家族葬や小規模葬儀の増加

- 近親者や親しい友人だけで見送る「家族葬」が増え、親族以外は後日お別れの場を設けるケースも多くなっています。

- 形式的・大規模な葬儀よりも、「故人らしさ」や「遺族の気持ち」を重視した形が支持される時代です。

● 未来に向けたマナーの変革

- オンライン葬やリモート参列の普及

- コロナ禍などをきっかけに、遠方の方がオンラインで参列する「オンライン葬儀」「リモート葬儀」が注目を集めました。

- これに伴い、画面を通じて遺族へお悔やみを伝える際のマナーや、録画データの取り扱いなど、新たなルールが生まれるでしょう。

- よりパーソナライズされた葬儀

- 散骨や樹木葬、音楽葬など、多様化の流れが加速しています。

- 服装についても、「葬儀のテーマカラー」に合わせた服装を認めるケースや、あえて「喪服禁止」とするご家庭も増えるかもしれません。

- 根本は変わらない「敬意」

- いくらスタイルが変化しても、故人と遺族への敬意という根本は変わらないでしょう。言葉遣いや態度、SNSの扱い方などにおいては、今後も慎重な配慮が求められます。

6.まとめ

● 最後に押さえておきたいポイント

- 参列者の視点

- 言動と行動には細心の注意を払い、配慮のない質問や不謹慎な冗談は厳禁。

- スマートフォンの操作やSNSへの投稿は極力控え、やむを得ず撮影する場合も必ず遺族の許可を取る。

- 葬儀に相応しい服装やメイクを心がける。いわゆる「ブラックフォーマル」の基本を踏まえることが大切。

- 葬儀社の視点

- 料金体系の不透明さや、高額プランの押し売りはトラブルの原因。

- 個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、故人や遺族に関するプライバシーを厳守する。

- デリカシーを持った言葉遣いと接客態度を心がけ、遺族が安心して任せられるような信頼関係を築く。

- 日本人全体としての視点

- 葬儀は「伝統的なしきたり」と「新しい形式」の両面が存在。

- たとえ家族葬やオンライン葬でも、遺族と故人への敬意・思いやりは不変。

- 今後も多様化する葬儀スタイルに合わせたマナーが生まれてくるが、その根底には「相手を思いやる心」がある。

● まとめのひと言

「死」というものは、いつの時代でもタブー視されがちですが、同時にどんな人にも訪れる人生の最終章です。だからこそ、その人を敬い見送るための作法がしっかりと受け継がれてきました。現代ではコンプライアンスやSNSマナー、さらには多彩な葬儀の形式が存在し、過去に比べて葬儀が抱える問題や選択肢は格段に増えました。

しかし、いくら形式が変わっても、最も大切なのは「故人と遺族へのリスペクト」。これさえ忘れなければ、大きな問題を起こすことなく、故人の魂をしっかりと送り出せるはずです。葬儀は人生の終焉を迎えた方への最後の贈り物とも言えます。その場で行われる会話や所作、そして参列者や葬儀社の態度は、後々まで遺族の心に残ります。だからこそ、タブーを理解し、マナーを守ることは決して形式的なものではなく、本質的に重要な行為なのです。

【あとがき】

このブログでは、現代日本の葬儀にまつわるタブーやマナーを中心に紹介しました。最後にもう一度強調したいのは、「思いやり」の気持ち。私もこれまで数多くの葬儀に参列してきましたが、どれだけ立派な式場で、豪華な飾り付けがあったとしても、周囲の人々が故人と遺族を思う温かい気持ちが伝わる式が、一番心に残っています。

これから先、テクノロジーや社会情勢の変化に伴い、葬儀の形態やマナーはさらに多様化・変容を遂げるでしょう。オンラインでの葬儀や、遠方からのリモート参列、自由葬、音楽葬、自然葬など、選択肢は広がる一方です。それでも、私たちが大切にするべきは「相手の気持ちを考える」という普遍的な姿勢。その土台があれば、たとえ形式がどう変わっても、きちんと故人を見送ることができます。

あなたにとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。もし身近で葬儀の準備や参列の予定がある方がいらっしゃれば、この記事をシェアしていただき、正しいマナーと温かい気持ちで送り出せるよう、役立てていただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「葬儀は、故人と遺族が紡ぐ人生の最終章。そのページを汚さないよう、私たちは静かに、心からの敬意を持って見送りたいものです。」

そんなあなたへ

1、海洋散骨の総費用を徹底解説!家族同行や葬儀の有無で変わる具体的な金額とは?