はじめまして、現役の美容師をしながら葬儀社でバイトをしています。

私はいずれ、葬儀社での仕事を本業にしたいと考えています。「美容師」と「葬儀社」という、一見するとかなり異色の組み合わせに思われがちですが、どちらにも共通していることがあります。それは、どちらも「人」を相手にしているということ。もっと言えば、どちらも「接客業」だということです。

「え、葬儀社って接客業だったの?」と思われる方も少なくないかもしれません。でも私は、どんな仕事でも結局は「誰かとの関係性」が大切で、そこで生まれる“やりとり”こそが本質的な「接客」だと思っています。今回は、私がなぜ葬儀社の仕事に魅力を感じているのか、そして「接客」という視点から見る葬儀社の役割について、自分なりに考えていることをお話ししたいと思います。

■ なぜ美容師が葬儀社に興味を持ったのか

私は高校を卒業してからすぐに美容専門学校へ進み、美容師免許を取得してサロンに就職しました。美容師という仕事もまた、「人と接する」ことがすべての軸になります。ヘアカットやカラーリングといった技術的な側面も確かに大切ですが、何よりも大切なのは、お客さまがどんな気持ちでお店に来て、どうなりたいのかを汲み取るコミュニケーション能力です。

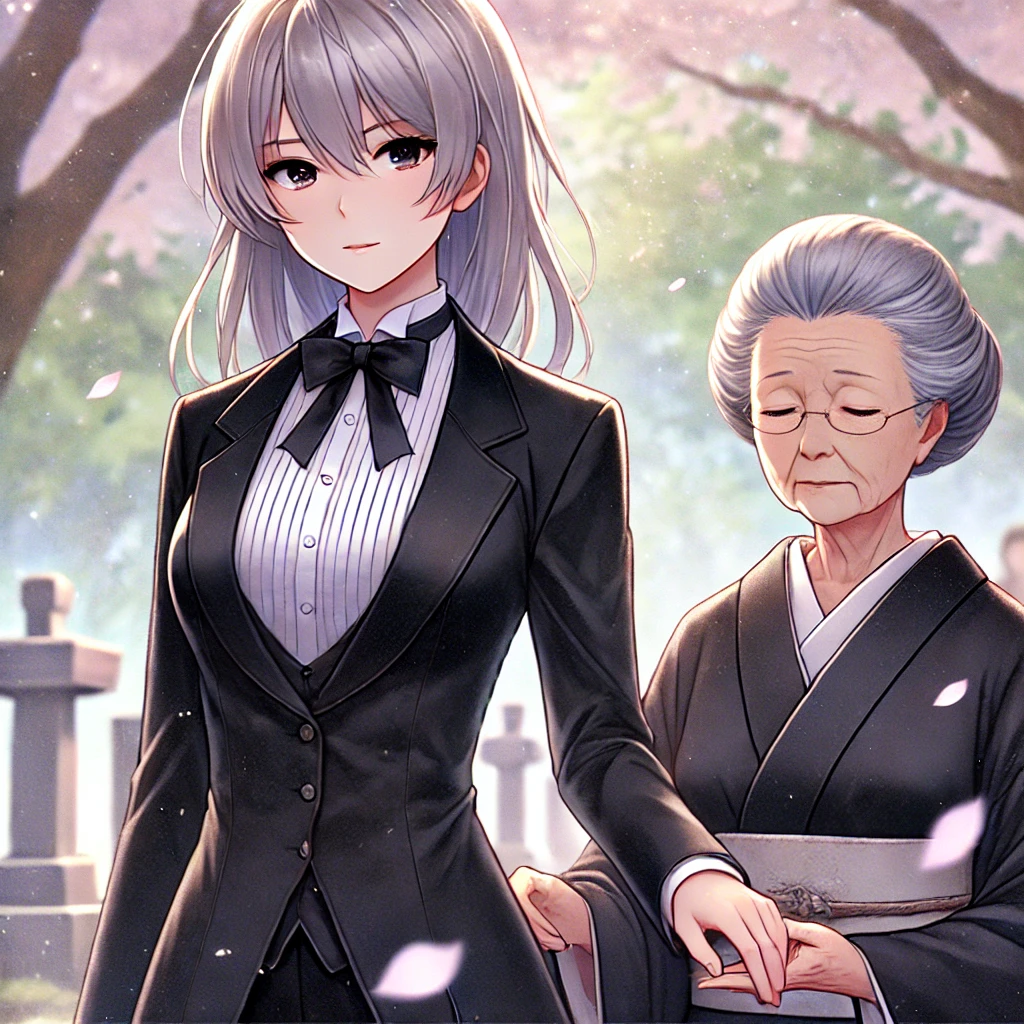

そんな私がなぜ葬儀社での仕事に興味を持ったのか。それは、あるとき親戚の葬儀に立ち会ったときの経験がきっかけでした。悲しみに沈む遺族に、葬儀社の方が寄り添っている姿を目の当たりにして、「この人たちは技術や段取りだけを提供しているのではないんだな」と感じたのです。参列者との会話やちょっとした気遣いによって、遺族の方々が少しずつ心を落ち着かせていく様子を見たとき、「ここにも確かに接客がある」と強く感じました。

私たちが考えがちな“接客”とは、笑顔で「いらっしゃいませ」と迎えて商品の説明をする、あるいはサービスを提供するイメージかもしれません。しかし、葬儀社での「接客」は少し違う形をしています。笑顔で明るく振る舞うことが正解というわけでもなく、むしろ大切なのは「悲しみに寄り添う」こと。美容師が“希望”を叶える仕事だとしたら、葬儀社は“喪失”に寄り添う仕事とも言えるかもしれません。

■ 「接客」が消えるときは、自給自足の孤立生活しかない?

どんな仕事も、結局は「誰かのために」行動をしなければ成り立ちません。たとえAIが発達し、画面越しのやりとりが増えていこうとも、その先にいるのは結局“人”です。プログラムを組むエンジニアも、結果的には“使う人”を想定してコードを書くからこそ、より便利なサービスを生み出せます。ブログを書く人も、読者がいるから記事に価値が生まれるわけで、自分だけが読む日記ではない以上、読み手の存在を考えながら執筆することになります。

「人付き合いが苦手だから、接客業はやりたくない」という人もいるかもしれません。でも、よくよく考えてみると、社会で生きていく以上、完全に“接客”を避けるのは不可能に近いんですよね。私たちが日本という社会で暮らし、仕事をし、誰かと関わりながら生活を営んでいる限り、“誰の助けも借りずに”“誰の役にも立たずに”生きるのは難しい。もしそれを本気で実現しようとすれば、文明や流通から完全に離れ、自分で農作物を育てて、自給自足で暮らし、外部からの侵入を拒む──いわば“孤立した生き方”を選ぶしかありません。

そんな選択をする人も、世界には一部いるのかもしれませんが、多くの人が属する“社会”の中で生きていくとき、「誰かのために何かをする」というのは避けようのないテーマです。私たちが普段何気なく行っている仕事も、結局は誰かの役に立っているからお金が回り、それが生活の糧となっている。ですから「接客」という言葉の捉え方を広げてみると、「誰かのためになる仕事をする」という意味で、ほとんどの仕事は接客業と言えるのではないでしょうか。

■ 葬儀社の仕事と「誰かのためになる」ということ

葬儀社が提供するのは、決まったプランや式場の手配、祭壇の準備といったサービスが中心です。しかし、本当に大事なのは、そうした“見えるサービス”だけではありません。悲しみに暮れる遺族の方が、「ああ、この人にお願いしてよかった」と思える対応をするためには、細かな心配りや思いやりが欠かせないんです。

具体的には、遺族の方の宗教的な習慣や価値観を尊重したり、故人との思い出話に耳を傾けたり、時には必要最低限のことだけを言葉少なに行ったり。人によって必要とする「寄り添い」の形は違いますし、そこを見極めるためにはコミュニケーション能力が求められます。美容師の現場でも、お客さま一人ひとりによって「どんな髪型になりたいか」「どんな雰囲気をまといたいか」は違いますが、同じように葬儀社でも「どんな式にしたいか」「どんな見送りを望んでいるか」は人によって千差万別です。

だからこそ、どちらの仕事も「接客」の要素が非常に強いのです。“接客”と聞くと、笑顔で声を掛けて物を売るイメージが強いかもしれませんが、葬儀社の場合は「笑顔が正解」ではありません。むしろ、悲しみに同調しすぎず、かといって冷たく突き放すわけでもないという、絶妙な距離感が求められます。この“距離感”こそが、葬儀社の担当者が持つべき最大の“接客スキル”なのだと感じています。

■ 共感を呼ぶ「ブログ」で伝えたいこと

私がこうしてブログを書く理由もまた、「誰かとつながる」ためです。書いたものを多くの人に読んでもらうためには、ただ自分が言いたいことを一方的に書くだけではダメで、読み手が「分かる」「共感する」「なるほど」と思える内容が必要になります。つまり、ブログもまた立派な接客の場なのです。

とりわけ、葬儀社の仕事は、日常的に経験する人が少ないからこそ、「実際のところどういう仕事なの?」と興味を持つ人もいれば、逆に「悲しすぎて想像したくない」という人もいます。だからこそ、ブログでは「葬儀の知識や準備」「実際の現場の工夫」「担当者として感じたこと」を、できるだけ分かりやすく、丁寧に伝えるよう心掛けたいと思っています。

何より大切なのは、この仕事に携わる人間としての“まなざし”かもしれません。例えば「意外とこんな笑顔が生まれる瞬間があるんですよ」とか、「お別れの場だからこそ生まれる家族の絆」など、葬儀の現場に立ち会うからこそ見える景色を共有することで、読者の方に「ああ、こういう側面があるのか」と感じてもらえるかもしれない。そこに、共感が生まれたり、「読んでよかった」と思ってもらえるきっかけがあると思うんです。

■ 全ての仕事が「誰かのため」

最初に書いたように、結局はすべての仕事が「接客業」です。社会の中で生きる以上、私たちは自分が得意なことや身につけた技術を使って誰かを助け、それに対する対価を得て生活しているわけです。だからこそ、その「誰か」がどんな思いでいるかを想像する力がとても大切になります。

美容師は、お客さまの「キレイになりたい」「こんなイメージになりたい」を叶える仕事。葬儀社は、遺族の「安心して見送りたい」「最後くらいはきちんとしてあげたい」という思いを形にする仕事。表面的には違うようで、どちらも「誰かのために、自分ができることをする」という点ではまったく同じなんですよね。

ブログを書くという行為も同じ。これを読んでいる人が「なるほど」「面白い」「役に立った」と思ってくれたら、それはもう立派に「誰かのため」になっている。だからこそ、私はこうして文章を書くときも「どうしたら読み手の心に届くか」を考えながら書くようにしています。

■ 最後に

私はいずれ、葬儀社の仕事を本業にしたいと考えています。それは美容師の技術を捨てるとか、まったく別の業種に行くという感覚ではなく、「人に寄り添う」というスキルをさらに深める道だと思っています。美容師として培ってきたコミュニケーション能力は、悲しみに寄り添う葬儀の現場でも必ず役立つはずです。

「すべての仕事は接客業である」。これは少し大げさな言い方かもしれませんが、私は心からそう考えています。人と関わる以上、そこには必ず思いやりやコミュニケーションが必要で、それらを磨くことが自分自身の成長にもつながる。どんな仕事に就いていても、誰かのために動ける人は、きっと素敵な未来を切り開いていけるんじゃないかと思うんです。

これから葬儀社での経験をもっと深めていく中で、悲しみと向き合うだけでなく、そこに生まれる温かさや、家族や友人との絆を見つめる機会も増えるでしょう。その経験を、またブログを通して皆さんにお伝えしていきたいと思っています。もしこの記事を読んで、「ちょっとでも共感した」「葬儀の仕事って案外面白いかも」「人に寄り添う仕事って大事だよね」と感じていただけたなら、これ以上にうれしいことはありません。

読んでくださり、ありがとうございました。これからも、「接客」の視点から葬儀社という仕事を、そして私が学んでいることを発信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

このブログも見て