🕊 はじめに:葬儀と宗教は密接に関わります

葬儀と宗教は、切っても切れない関係です。

実際の葬儀の現場でも、「どの宗派で行うか」「お寺はどこに依頼するか」「無宗教で済ませるか」といった判断が必ず発生します。

しかし、日本人の多くは「無宗教だけど仏式で葬儀をする」「神社には初詣に行くけど、結婚式はキリスト教会で」といった“柔軟な宗教観”を持っているのも事実です。

では、日本の宗教って実際どれくらい存在しているのでしょうか?

そんな素朴な疑問に答えてくれるのが、**文化庁が毎年発行している『宗教年鑑』**です。

📚 宗教年鑑ってなに?

文化庁が年に一度、全国の宗教法人の実態を調査し、まとめた統計資料です。

全国の神社・寺院・教会、新興宗教などの宗教団体に関する「法人数」「信者数」「宗教施設の数」などが掲載されており、日本の宗教事情を客観的に把握できる貴重な資料となっています。

🏯 掲載されている主な内容

宗教年鑑に載っている情報は以下のようなものです:

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 法人数 | 各宗教法人の届け出数(全国・地域別) |

| 信者数 | 自己申告による信者登録数(※実数とは異なることも) |

| 宗教施設 | 寺院・教会・神社などの建物数 |

| 宗教活動 | 布教、儀式、社会貢献活動など |

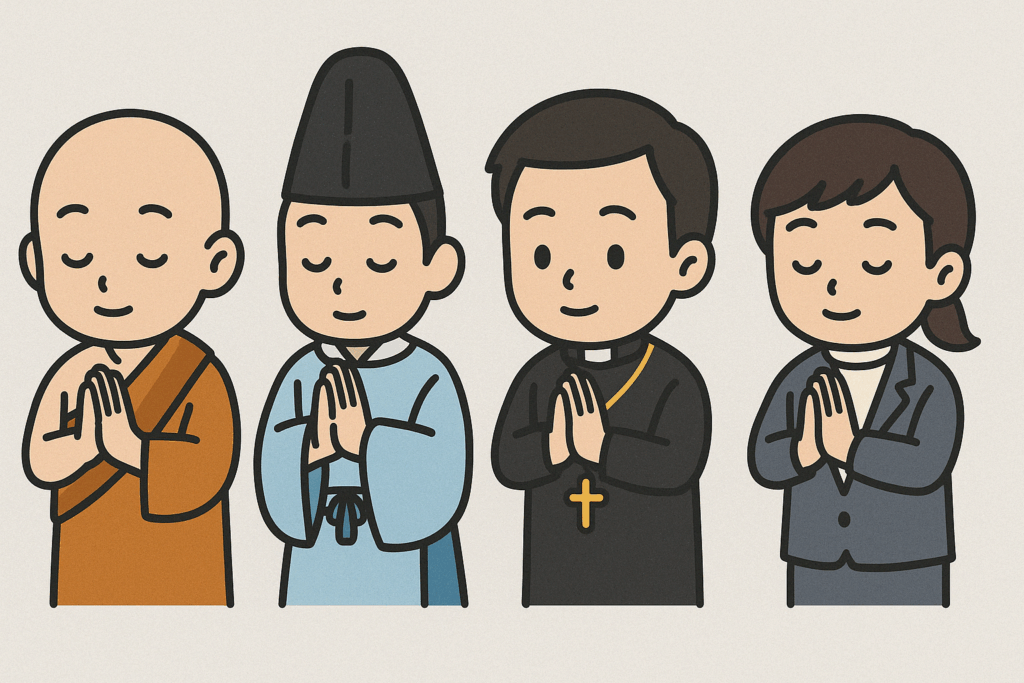

🛐 主な宗教と分類

文化庁の分類は大きく以下の4つに分かれます。

| 区分 | 宗教例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 神道系 | 神社神道、教派神道など | 日本古来の信仰。神社本庁に属するものが多い |

| 仏教系 | 浄土宗、真言宗、曹洞宗、日蓮宗など | 寺院数が圧倒的に多く、葬儀でも中心的 |

| キリスト教系 | カトリック、プロテスタント、正教会など | 教会数は多いが、信者数は仏教系より少なめ |

| その他 | 創価学会、天理教、立正佼成会など | 「新宗教」と呼ばれるグループも含まれる |

📊 信者数の“注意点”:「信仰心=信者数」ではない

宗教年鑑の信者数は、各団体が文化庁に「届け出た数」です。

たとえば:

- 仏教寺院では**「檀家=信者」**としているため、実際に信仰していなくてもカウントされる

- 新宗教では、比較的組織として正確な信者数管理を行っている場合が多い

- 実際には、複数の宗教的行事に参加していても「無宗教」と感じている人も多い

👉つまり、「届け出上の数」であって、本当の“心の信仰”とはズレがあるということです。

「真如苑の実態と注意点|勧誘・教義・金銭トラブルを徹底検証」

⚰️ なぜ葬儀業界でこの情報が大切か?

葬儀を執り行ううえで、「どの宗教形式で行うか」はとても大事な判断です。

- 浄土真宗と日蓮宗では焼香の作法も違う

- キリスト教式では祭壇の形も異なる

- 創価学会や霊友会などでは、独自の儀礼がある

つまり、「宗教年鑑」で日本の宗教傾向をざっくりでも知っておくと、地域性やお客様のニーズに合った葬儀提案がしやすくなるのです。

🔍 実際に見てみよう!どこで見られるの?

文化庁のWebサイトで、PDF形式で誰でも閲覧可能です。

- 最新年度版はもちろん、過去の推移もダウンロードOK

- 国立国会図書館や大きな図書館でも閲覧可

💡 まとめ:データから見えてくる“日本人の宗教観”

- 日本人は宗教に「所属」しているけど「信仰」していない人も多い

- でも、葬儀となると急に宗教的作法が求められる

- だからこそ、宗教年鑑の情報は“下支え”として知っておきたい

現場の葬儀スタッフや、ご家族との事前相談にも役立つ「数字から見る宗教」。

「宗教年鑑」は堅苦しそうに見えますが、実は葬儀現場に直結するヒントがたくさん詰まった資料です。