はじめに|死を考えることは、生を見直すこと

「死について考えるなんて、縁起でもない」

そう思う人は多いかもしれません。

でも実は、“死”を考えることは“生き方”を見つめ直す大切なきっかけになります。最近注目されている学問分野「死生学」では、死をタブーにするのではなく、死を通じて“どう生きるか”を問い直します。そしてその実践的な方法のひとつが「終活」です。

なかでも「エンディングノート」は、単なる死後の準備を超えて、自分の人生を整理し、心を軽くする“人生ノート”として役立ちます。

【PL教の今と昨日】現状・歴史・海外展開・教義の特徴と評価まで徹底解説

死生学とは?やさしく解説

死生学とは、哲学・宗教・心理学・医療・福祉など、さまざまな分野を横断して「人はどう生き、どう死ぬか」を考える学問です。

- 哲学では「死を意識することで生き方が明確になる」とされ、ハイデガーは“死を自分のものとして引き受けることで、本物の生き方ができる”と説きました。

- 心理学では「死の恐怖」を和らげる理論(テローマネジメント理論)や、「死の受容の5段階」(エリザベス・キューブラー=ロス)などが知られています。

- 医療や福祉の分野では、ホスピスや緩和ケアを通じて「最後の時間をどう過ごすか」を考えます。

難しそうに聞こえますが、要するに死生学は「死を考えることで、よりよく生きるヒントを得る学問」なのです。

👁️フリーメイソンの葬式!?秘密結社ならではの儀式とその社会的影響を徹底解説!!

終活と死生学のつながり

一方、終活は「死後の準備」と思われがちですが、それだけではありません。

- 葬儀やお墓の準備 → 家族の負担を減らす

- 財産・相続の整理 → トラブルを防ぐ

- 医療・介護の希望を残す → 自分らしい最期を選ぶ

こうした実務的な部分に加えて、死生学的な視点から見ると、終活には「人生を振り返り、今を大切に生きる」効果もあります。

つまり、終活は「死のため」ではなく「生きるため」の活動とも言えるのです。

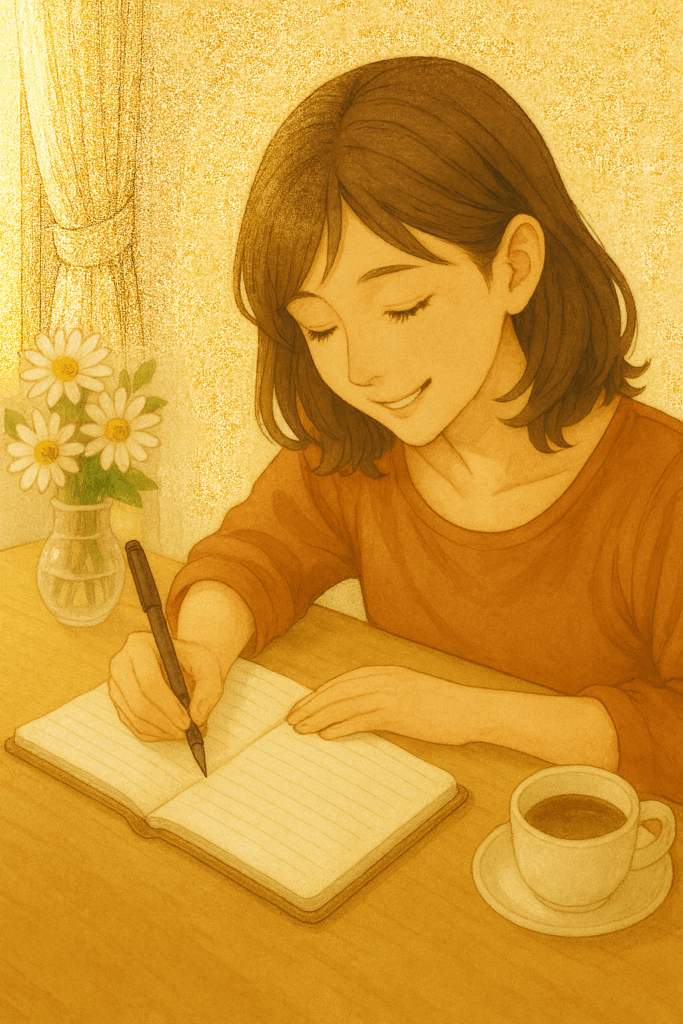

エンディングノートは“人生ノート”

エンディングノートは、財産や保険、連絡先などを書き残すだけでなく、自分の想いや価値観を整理するツールでもあります。

- 人生の棚卸し:「どんな仕事をしてきたか」「誰に感謝しているか」を書くと、自分の歩みを再確認できる。

- これからの生き方の確認:「やり残したこと」「これからやりたいこと」を書くと、残りの人生に前向きになれる。

- 家族へのメッセージ:感謝の言葉や思い出を残すことで、安心感を与えられる。

「死の準備」ではなく「自分らしい生き方を見直すノート」=“人生ノート”として活用できるのです。

死を考えることで得られるメリット

死を考えることは怖いことではなく、次のようなメリットがあります。

- 人間関係を見直せる

大切な人と過ごす時間をより意識できる。 - 後悔の少ない人生選択ができる

優先順位が明確になり、「今やるべきこと」が見えてくる。 - 価値観が整理される

自分にとって本当に大切なものが分かる。 - 死の不安が和らぐ

「準備ができている」という安心感が心を軽くする。

取り入れやすい“死生学的な終活”の習慣

難しく考える必要はありません。日常生活に小さな習慣を取り入れるだけで十分です。

- 感謝日記を書く:1日1つ「ありがたいこと」を書く。

- 毎年エンディングノートを見直す:誕生日や年末に更新する。

- 家族や友人と「死」について少し話す:葬儀やお墓の話題をきっかけに。

- 哲学や宗教の入門書を読む:難しい本でなく、やさしい解説本から。

これらは「死を遠ざける」のではなく「死を自然に受け入れる」習慣になります。

まとめ|死を考えることで、生が豊かになる

- 死生学は「死を考えることで生を深める学問」

- 終活は「死の準備」だけでなく「生き方を整える」活動

- エンディングノートは“人生ノート”として、自分と家族をつなぐツールになる

死をタブーにせず、やさしく向き合うことで、毎日がより豊かになります。

👉 今日からでも、ノート1冊を手に取って「人生ノート」を始めてみませんか?