「信仰心は自由であるべき」——そう言われながらも、宗教団体とお金の関係に私たちは敏感です。 特に“高額な献金”や“会費制度”が話題になる新宗教に対して、「それって搾取じゃないの?」と感じる人も少なくありません。

今回は、神道系新宗教として知られる「ワールドメイト」の献金制度に焦点を当て、 社会との摩擦・信者の証言・裁判例などをもとに、“宗教とカネ”の距離感を考えていきます。

ワールドメイトとはどんな団体か?

創設と特徴

1984年に深見東州(本名:半田晴久)氏によって創設されたワールドメイトは、神道の流れを汲みつつも宇宙的世界観や霊的修行を組み合わせた独自の宗教団体です。芸術、音楽、福祉、スポーツなどにも積極的に関わり、「明るく自由な信仰」を掲げています。

信者数と社会的評価

信者数は公式には非公開ですが、推定で1万〜数万人規模とされています。政財界とのつながりもあり、イベントには著名人が登壇することもあるため、カルト的ともエンタメ的とも評される不思議なポジションにあります。

「献金制度」とはどんなものか?

公式に提示されている内容

基本は月1,000円の会員費からスタートしますが、それ以外にも様々な「祈願」「特別神事」に応じた“任意の献金”が求められます。

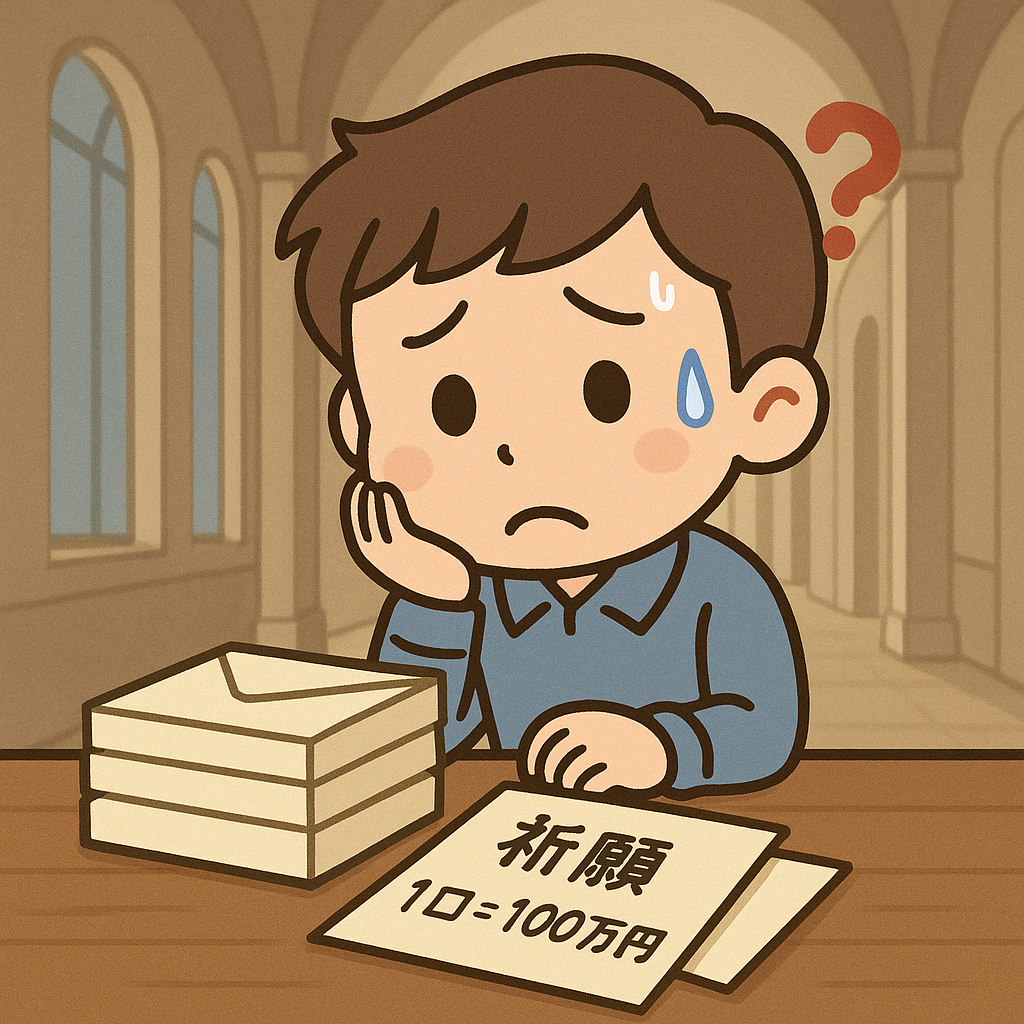

「一口●万円」方式の献金とは?

実際には、「一口=●万円」と書かれた封筒が複数並ぶ場面もあります。たとえば「一口=100万円」と設定される特別神事が存在し、何口献金するかによって“ご神徳”が変わるという説明がされることも。

信者の心理と「功徳」

「一口でも多く納めた方がご利益がある」「〇口以上は神様が特別に加護してくださる」などの言葉に背中を押され、周囲の空気も相まって高額献金に至る信者もいます。

【葬儀でマルチ商法募収?ニュースキンとモルモン教に見る宗教とビジネスの危うい交差点】

元信者やメディアの指摘

証言:「100万円単位が当たり前だった」

ある元信者は「カードローンを使ってまで献金した」と証言。特に若年層や経済的に不安定な人が“信仰と引き換え”にお金を差し出す構造が指摘されています。

批判報道の経緯

『サイゾー』や『ダイヤモンド・オンライン』などで、ワールドメイトの献金実態が特集され、「霊感商法に近い」との批判も登場しました。

教団側の反論

ワールドメイトは「すべて任意であり、強制はしていない」「信仰によって救われたという声も多数ある」と反論。必要に応じて名誉毀損で訴訟対応も行っています。

訴訟に見る“カネと宗教”の法的境界

名誉毀損裁判(岩波書店・サイゾーなど)

岩波書店の雑誌『世界』や『サイゾー』の批判記事に対して、ワールドメイトは名誉毀損訴訟を起こし、一部は和解に至りました。

元信者との民事訴訟

「精神的苦痛」や「返金」を求める元信者の訴えに対し、裁判所は「信仰行為としての範囲を超えない」と判断した事例もあり、宗教法人としての権利も認められています。

【宗教葬とは違う?】共産主義・社会主義系の葬儀に参列するときのマナーとタブー!

宗教とお金——その距離感をどう考えるべきか?

信仰の自由と寄付の自由

日本国憲法では信仰も寄付も自由とされています。問題は「それが本当に“自由意思”だったのか?」という点。

宗教法人の“税制優遇”とのギャップ

宗教法人は非課税である一方、信者から多額の資金を集めていることに対し、「透明性の欠如」が指摘されることもあります。

消費者的視点からの警戒

「これは信仰か、それとも霊感商法か?」——寄付の名のもとに高額な献金が半ば当然視される状況は、注意深く見守る必要があります。

まとめ|「献金=悪」ではないが、透明性と選択肢は必要

献金自体が悪いわけではありません。信者の意思で、自分の信仰に対してお金を捧げることは自由です。しかし、金額や頻度、周囲の圧力、そして情報の非対称性によって“自由”が形骸化していないか? その点に目を向けることが、私たち社会の役割でもあるのです。