葬儀は突然の出来事であることが多く、家族や遺族にとっては精神的な負担だけでなく、経済的な負担も大きいものです。そんな中、保険を活用することで、万が一の際の負担を軽減することが可能です。このブログでは、葬儀費用を準備するために役立つ保険の種類や選び方、活用法について詳しく解説します。

葬儀費用をカバーする保険の選び方と活用術

葬儀は突然の出来事であることが多く、家族や遺族にとっては精神的な負担だけでなく、経済的な負担も大きいものです。そんな中、保険を活用することで、万が一の際の負担を軽減することが可能です。このブログでは、葬儀費用を準備するために役立つ保険の種類や選び方、活用法について詳しく解説します。

目次

1. 葬儀費用を準備する保険の種類

保険は、急な出費に備えるための重要な手段です。以下に、葬儀費用の準備に特化した保険の主な種類を挙げ、それぞれの特徴を解説します。

① 終身保険

- 特徴: 一生涯の保障が続く保険で、いつ亡くなっても保険金が支払われます。

- メリット:

- 貯蓄性が高く、保険料を積み立てる形で資産形成にも役立つ。

- 葬儀費用だけでなく、遺族の生活費や相続税対策にも利用可能。

- 長期的な安心感を提供し、家族に負担をかけません。

- 注意点:

- 月々の保険料が比較的高額になることが多い。

- 長期的な視点が必要。

- 具体的な活用法: 300万円の保障額を設定することで、葬儀費用や墓地費用、遺族の初期生活費をカバーできます。また、特約をつけることで医療保障も加えることが可能です。

② 少額短期保険(葬儀保険)

- 特徴: 葬儀費用に特化した保険で、比較的低額な保険料で加入可能。

- メリット:

- 必要最小限の保障を低コストで準備できる。

- 保険金の受け取り手続きが簡便で迅速。

- 家族葬や直葬など、シンプルな葬儀スタイルに適しています。

- 注意点:

- 保険金額が限定的(数十万円〜数百万円)なため、大規模な葬儀には向きません。

- 保険期間が短いため、更新が必要になる場合があります。

- 事例: 月額1,000円程度の保険料で、50万円の葬儀費用を確保可能。小規模葬儀には最適で、予算内で効率的な準備ができます。

③ 医療保険や生命保険との併用

- 特徴: 一部の医療保険や生命保険には、死亡時に保険金が支払われる特約が付いています。

- メリット:

- 複数のリスクに同時に備えることができる。

- 主契約の保険に追加するだけで保障内容を拡充可能。

- 長期的な医療保障と葬儀費用を一つの契約で管理できます。

- 注意点:

- 特約部分だけでは葬儀費用に不十分な場合がある。

- 保険契約内容を十分に確認する必要があります。

- 具体例: 医療保険に月額5,000円を追加することで、葬儀に必要な費用を包括的にサポート。

2. 保険を選ぶ際のポイント

適切な保険を選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。以下にその重要なポイントをまとめます。

① 自分の目的に合った保障額を設定する

- 葬儀の規模や形式によって必要な金額は異なります。

- 家族葬の場合: 平均で50万円〜100万円。

- 一般葬の場合: 150万円〜200万円以上。

- 直葬や簡易な火葬式の場合は20万円〜50万円程度。

- 保障額を過不足なく設定することで、保険料を効率的に活用できます。

② 保険料と保障内容のバランスを考える

- 高額な保障を求めすぎると、月々の保険料が家計に負担となる場合があります。

- 少額短期保険は、低コストで最低限の保障を確保するのに適しています。

- 終身保険や特約付き保険を併用することで、全体的なコストパフォーマンスが向上します。

③ 加入時の条件や受取人の指定に注意

- 保険契約時に受取人を明確に設定することで、トラブルを防ぐことができます。

- 特に家族間での共有が必要な場合、保険金の用途や分配方法を事前に話し合っておくことが重要です。

- 保障内容や条件が変更された場合に備えて、定期的な見直しも重要です。

3. 葬儀保険の活用法と実例

活用法

- 事前準備としての終活:

- 生前に加入することで、遺族が金銭面で慌てることなく、故人を送り出すことができます。

- 具体的な保障内容を家族と共有することで、葬儀の方向性や予算感を一致させることが可能です。

- 補助的な役割:

- 公的支援(葬祭費や埋葬料)では不足する部分をカバーする目的で保険を活用。

- 特定の宗教的儀式や地域特有の費用にも対応可能です。

実例

- 50代の男性が少額短期保険に加入し、月額1,500円で100万円の保障を確保。家族葬を希望しており、余裕をもって準備ができた。

- 70代の女性が終身保険に加入し、保険金の一部を葬儀費用に、残りを孫たちへの遺産として分配。家族間での事前の話し合いにより、全員が納得のいく形を実現した。

- 30代の夫婦が、医療保険の特約を追加し、月々2,000円の負担で20万円の葬儀費用を確保。万が一の備えを早い段階で始められた。

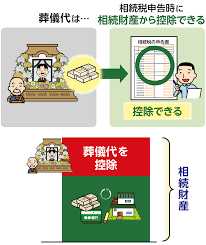

4. 保険と公的支援の違いを理解する

保険と公的支援はどちらも役立ちますが、それぞれの特徴を理解してうまく組み合わせることが重要です。

| 項目 | 保険 | 公的支援 |

|---|---|---|

| 金額 | 10万円〜数百万円 | 5,000円〜7万円程度 |

| 利用条件 | 誰でも加入可能(条件あり) | 健康保険や生活保護受給者のみ |

| 自由度 | 葬儀費用以外にも使える | 制約が多い |

| コスト | 月々の保険料が必要 | 無料 |

| 即時性 | 加入者の判断次第で対応可能 | 手続きに時間がかかる場合あり |

5. まとめ

保険は、葬儀費用を準備するための有力な手段です。終身保険や少額短期保険など、それぞれの特徴を理解し、自分や家族に合った商品を選びましょう。また、公的支援制度と併用することで、より効率的な備えが可能になります。

まずは、自分が希望する葬儀の規模や形式を考え、その上で必要な保障額を設定してみてください。保険選びに迷ったら、専門家に相談するのもおすすめです。家族のための安心を、今から準備しておきましょう。