はじめに

駅前や街角でチラシを配っている人に、こう声をかけられたことはありませんか?

「ちょっとお時間いいですか?今、日本が危ないんです。」

その背後にあるのが「顕正会(けんしょうかい)」という宗教団体です。

この記事では、顕正会の組織構造・内部ルール・日常活動まで、外からは見えにくいその実態をできるだけ具体的に解説していきます。

第1章:顕正会とは?簡単なおさらい

- 日蓮正宗を母体とした仏教系の新宗教

- 創価学会から分派、現在は独立路線

- 会長・浅井昭衛氏が教義の中心人物

- スローガンは「国立戒壇の建立をめざす」

顕正会の特徴は、政治的メッセージと強い布教活動、そして組織的な管理体制です。

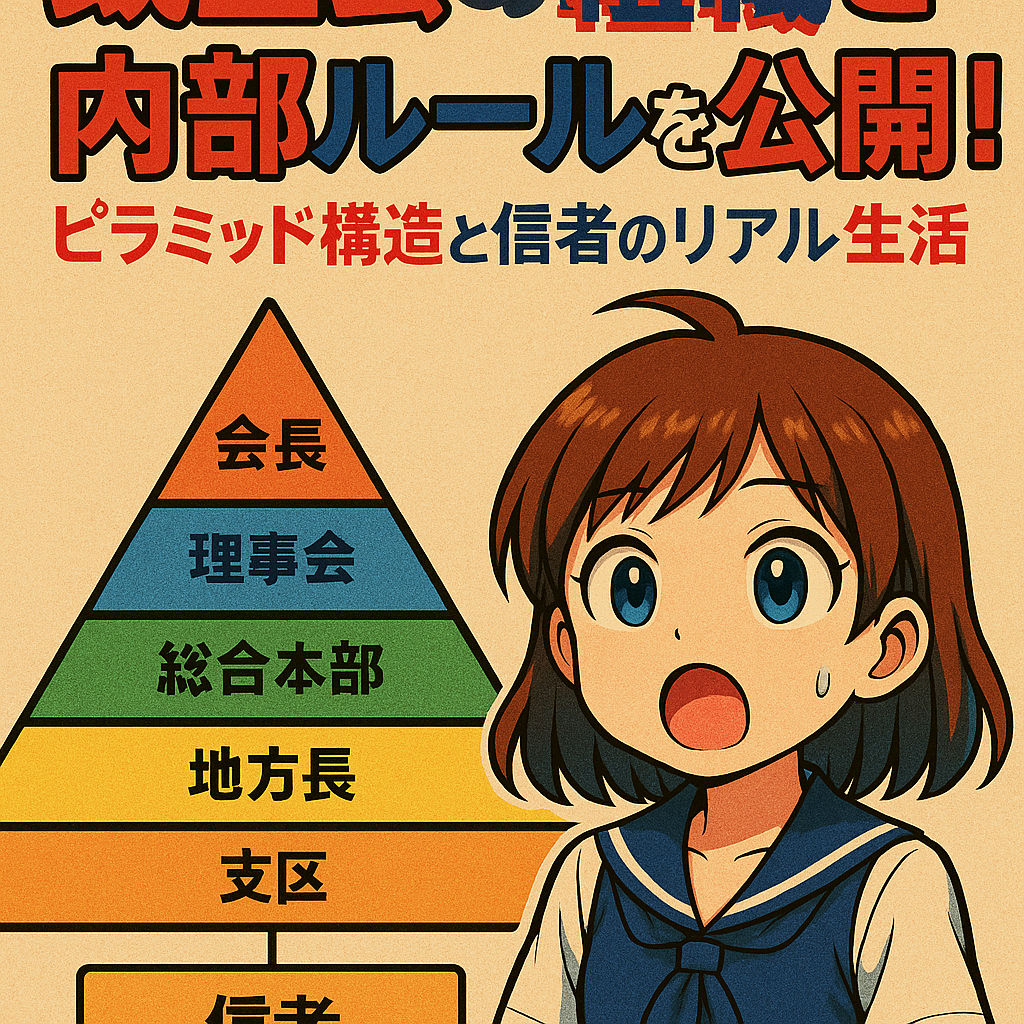

第2章:顕正会のピラミッド型組織図【図解つき】

顕正会の組織は、非常に明確なピラミッド構造をしています。

markdownコピーする編集する 会長(浅井昭衛)

│

┌─────────────┐

幹部層(役員) 総合本部(教務・編集・庶務)

│

┌──────┼──────┐

男子部 女子部 婦人部

│ │ │

支部(全国各地) 支部 支部

│ │ │

班(4〜10人) 班 班

会長→幹部→支部→班→一般信者という流れで、命令や活動方針が伝達されます。

[PR]

第3章:総合本部が担う“頭脳”としての役割

埼玉県さいたま市にある総合本部は、顕正会の中枢です。

- 会長の御文・講演を編集・流通

- 会員データ管理、布教の成果チェック

- 研修ビデオ、新聞、パンフレットの制作

- 会員の出席・活動状況を定期的に回収

ここはまさに、思想・管理・メディアの三本柱を統括する存在です。

第4章:支部と班が担う“末端の現場力”

地方の活動は、**支部・班(グループ)**単位で展開されます。

- 支部長が現場指導・布教の数値目標を管理

- 班長が4〜10人前後のメンバーを統括

- 月例の「座談会」「祈念会」に参加義務あり

- 戸別訪問・駅前布教などは班単位で実施

一人ひとりの活動が、データとして本部に報告されます。

第5章:研修・活動・祈念——“生活の中に組み込まれる信仰”

顕正会の活動は日常に深く入り込みます。

| 活動名 | 内容 |

|---|---|

| ビデオ拝聴 | 会長の法話や戦争観を視聴、感想報告あり |

| 座談会 | 小規模集会。信仰体験を共有し学びを深める |

| 祈念会 | 会館で唱題、深夜に及ぶこともある |

| 布教活動 | 駅前・大学・商業施設付近で声かけ |

活動量は「成果報告表」や「祈念カード」に記入され、班長が集計します。

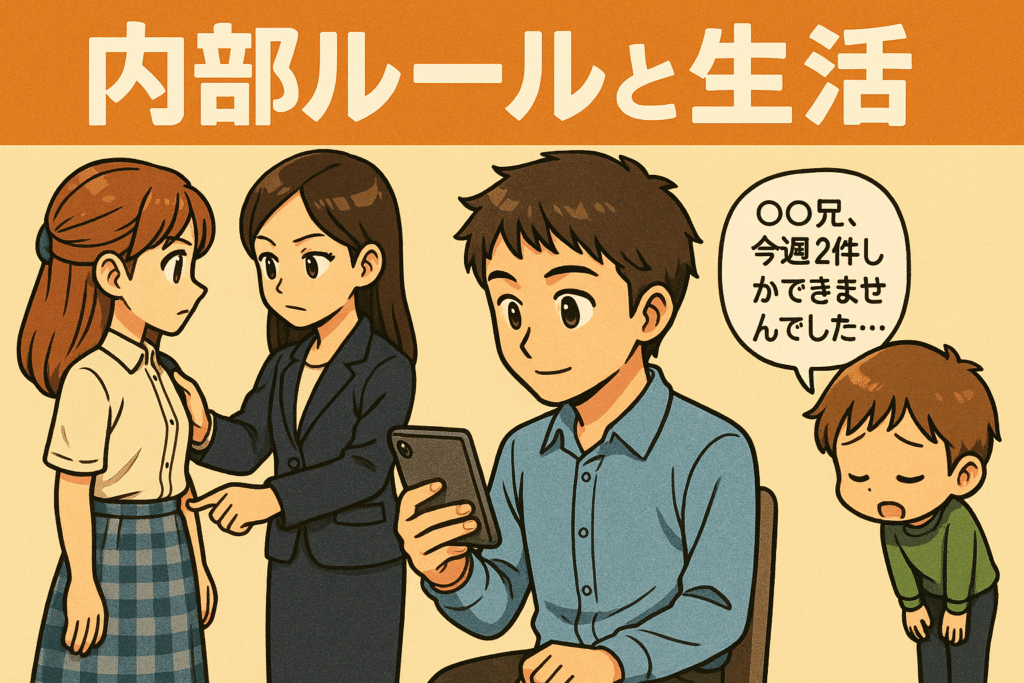

第6章:顕正会の“内部ルール”と規律の実態

顕正会には独自のルールが存在し、非常に厳格な内部統制がなされています。

- 敬語の徹底:先輩には「○○兄」「○○姉」

- 布教時のマニュアルトーク:断られても再接触

- 服装規定:清潔・地味な服装が望ましい

- 活動未達者への「声かけ」:実質的な“圧”を感じる人も

中には、「活動報告が遅れると連絡が来る」「布教数が少ないと指導が入る」との証言もあります。

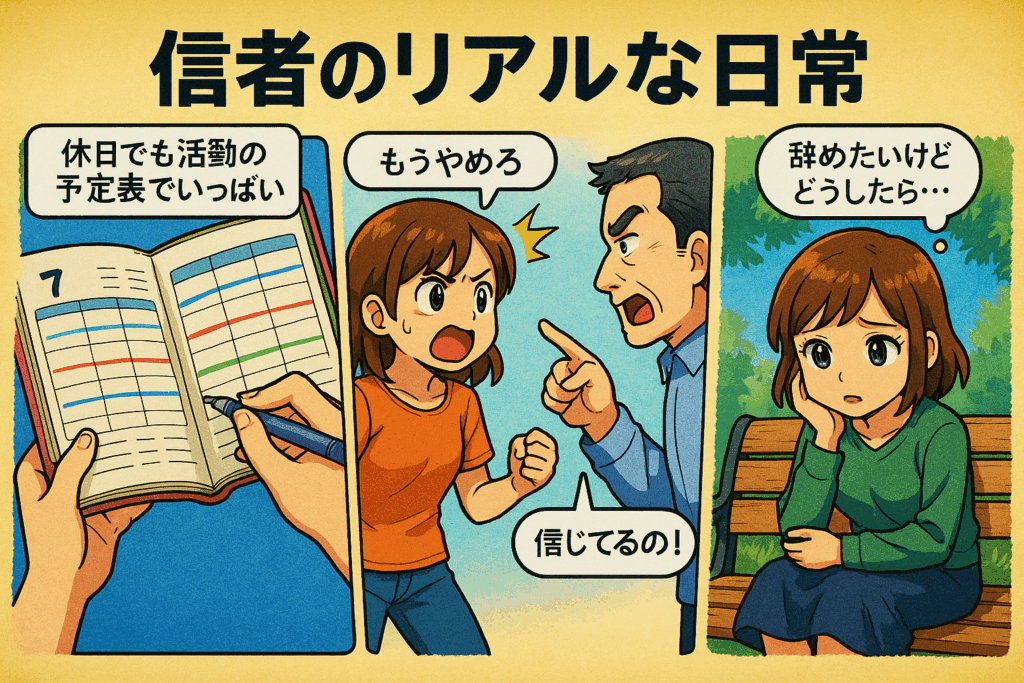

第7章:信者のリアル生活——証言と実情

実際の信者生活には、外からは見えないリアルがあります。

- 週末はほぼ活動、自由時間は少ない

- 家庭内トラブルの原因にもなることがある

- 大学や職場でも布教を試みるよう指導される

- 脱会すると“裏切り者”扱いされるケースも

中には、信仰が生きがいとなる一方、信仰に飲み込まれていく人も。

第8章:まとめ|入信・接触する前に知っておくべきこと

顕正会は、組織力・布教力・統制力に優れた団体ですが、

その分、自由や個人の意思との摩擦が生まれやすい一面もあります。

勧誘を受けたときは、「一度冷静に調べること」が大切です。

そして家族や友人が関わっている場合は、頭ごなしに否定せず、情報を集めながら冷静に向き合う姿勢が重要です。

[PR]

💡 おまけ:こんなときは相談を

- 「しつこく勧誘されて困っている」

- 「家族が顕正会にハマってしまった」

- 「脱会したいけどトラブルが心配」

こうした場合は、NPO法人や宗教被害相談窓口、弁護士などへの相談も視野に入れましょう。